서귀포시 표선면 가시리 따라비오름 초입 갈림길에는 배롱나무 하나가 우뚝 안내자 역할을 하고 있다. 제주 강동삼 기자

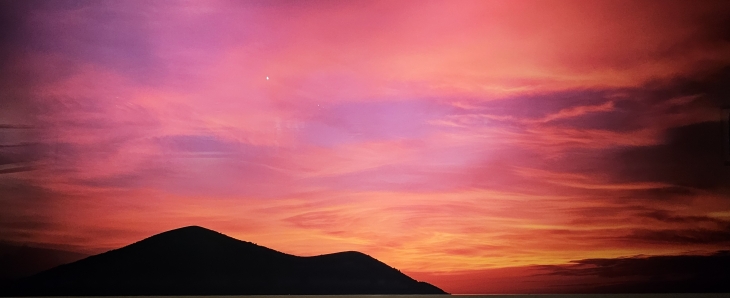

따라비오름 초입에서 바라본 오름의 모습. 제주 강동삼 기자

운전하기 위해 자동차 사이드 백미러를 보다가 눈에 들어오는 이 문구에 경직됩니다. 사고 방지를 위해 적힌 이 문구에 아찔할 때가 있습니다. 그리고 재차 확인합니다. 뒤차와의 거리가 얼마나 되는지. 서두르지 말고 조급해하지 말고 천천히 가도록 운전자를 안내하는 문구입니다. (서울시청 인근 역주행사고로 인한, 불의의 사고로 세상을 떠난 고인들의 명복을 빕니다.)

우리는 간혹 시속 50㎞ 이하의 인생은 느리고 재미없다고 바보같은 인생이라고 생각합니다. 80㎞ 이상 질주해야 바쁜 인생 제대로 돌아간다고 착각합니다. 그러나 과속은 브레이크 없는 인생에 치명상을 줄 수 있다는 사실을 명심해야 합니다. 천천히 가면 조금 늦게 도착할지언정 무사히 목적지에 당신을 안내해줄 겁니다. 느림이 가져다 주는 행복이 있습니다.

스위스 철학자 알렉상드르 졸리앙의 ‘나를 아프게 하는 것이 나를 강하게 만든다’는 인생 잠언에 나오는 문구 중 ‘1000걸음 나아가다 999걸음을 물러나는 것, 그것이 바로 전진’이라고 했습니다. 인생을 살면서 가끔 한발 뒤로 물러서고 한발 양보하면 행복해집니다. 점프를 할 때도 뒤로 두세걸음 물러선 후 뛰어야 더 멀리 뛸 수 있는 것처럼 말입니다. 아무리 바빠도 뒤따라 오는 운전자를 위해 신호(깜박이)를 주고 대화를 나누시길 바랍니다. 도로상에서의 소통없는, 이기적인 일방운전은 많은 사람을 다치게 한다는 사실을 명심했으면 좋겠습니다.

따라비오름 정상 분화구에서 바라본 분화구의 능선이 아름답다. 제주 강동삼 기자

<35>따라비오름과 두모악

북쪽에 새끼오름, 동쪽에 모지오름과 장자오름이 위치하고 있어 가장격이라 하여 ‘따에비’라 불리던 것이 따라비로 불리게 되었다. 시아버지와 며느리의 형국이라는데서 유래하여 ‘땅하래비’ 즉 지조악(地祖岳) 또는 지옹악(地翁岳)으로 표기하기도 한다. ‘제주군읍지’의 제주지도에도 ‘지조악(地祖岳)’이라 나온다. 가시리지((加時里誌) 옛 지도에는 지조악이라는 것은 찾아볼 수 없고 다라비로 기록되어 있다고 전해진다.

혹자는 따라비(多羅非, 地組岳)는 ‘다라비’가 원이름이고 고구려어에 어원을 둔다는 것이라고 한다. ‘다라’라는 말은 고구려어 ‘달을(達乙)’ ‘달(達)’에서 온 것으로 ‘높다’는 뜻이고 ‘비’는 제주 산명에 쓰이는 ‘미’에 통하는 접미사로 다라비가 다라미로 즉, ‘높은 산’이라는 뜻이 되며 이 ‘다라비’가 ‘따라비’로 경음화된 것이란다.

따라비오름 안내판에는 화산폭발시 용암의 흔적이 아름다운 선을 만들어내어 가을이 되면 억새와 더불어 제주 오름 368개 중 가장 아름다운 오름의 여왕이라 불린다. 사실 오름의 여왕은 연재기획 2회차에 소개한 ‘다랑쉬오름’이다. 크고 단정한 오름의 모양새와 그 안에 품고 있는 백록담보다 큰 분화구로 오름의 여왕이라는 칭호를 얻었다.

그러나 따라비오름에 대해서도 사람들은 아낌없이 ‘오름의 여왕’이라는 호칭을 쓴다. 아마도 가을이면 장관을 이루는 억새때문이 아닌가 추정된다. 아무튼 이 오름 주차장 위로 조금만 오르면 시야가 탁 트이는 벌판이 나온다. 가을이 되면 정말 억새가 장관일 듯 싶다. 그러나 초여름 따라비오름 초입에는 배롱나무 하나가 갈림길 앞에 우뚝 서 마치 “어디로 갈래”라며 탐방객에게 말을 건넨다. 오른쪽은 따라비정상, 왼쪽은 따라비둘레길.

#‘연속성이 새로움을 이긴다’… 빛바랜 벤치처럼 낯익고 익숙한 오래된 것이 편하고 좋다

따라비오름 정상에 올라 보면 가시리풍력단지와 정석항공관이 멀리 아른거린다. 제주 강동삼 기자

따라비오름 정상에선 발아래로 목장의 삼나무숲들이 끝없이 펼쳐진다. 제주 강동삼 기자

특히 제주시 방향에서 따라비오름으로 오는 녹산로는 봄이 되면 유채꽃과 벚꽃의 콜라보가 장관이다. 가시리마을 10경 중 제1경으로 꼽히는 드라이브 코스이기도 하다. 정석항공관을 지날때쯤이면 초여름엔 파란 수국들이 벚꽃 진 허전한 자리를 메워주기도 한다.

사실 나이가 어느 정도 들면 ‘연속성이 새로움을 이긴다’는 표현에 100% 공감한다. 삶의 변화를 꿈꾸기보다 이미 있는 좋은 것들과 오래오래 함께하고 싶어진다. 낯선 새로움보다 낯익은 익숙함이 더 편하다. ‘낯익다’는 건, 따라비오름의 빛바랜 나무 벤치처럼 편안한 존재다. 오래 머물곳 싶어지는 존재다. 말없이 위안이 되는 존재다. 낡은 자동차를 운전하듯 부담없는 존재다. 뻔한 농담을 던져도 웃어주는 벗같은 존재다. 만나면 헤어지기 싫은 존재다. 새로운 만남의 설렘보다 낯익음과의 이별의 슬픔이 더 크게 다가오는 이유다.

삐걱거리지만, 낡고 늙은 벤치에 앉아 오름 아래로 펼쳐지는 한폭의 그림같은 길고 긴 삼나무 숲길에 빠진다. 사람 발길조차 없는 방풍림의 목가적인 풍경은 백미다.

분화구 아래 산능성이를 따라 다시 올라가면 반대편 정상 전망대도 나온다. 민오름, 부대오름, 부소오름, 거문오름, 새끼오름, 성불오름, 체오름, 안돌오름, 거슨새미오름, 또다른 민오름, 비치미오름, 돌리미오름, 개오름, 백약이오름…. 수없이 많은 오름이 보일 듯 말 듯 병풍처럼 펼쳐지는 곳입니다. 물론 동남쪽으로는 멀리 우도까지 보인다. 아마도 이들 풍경 역시 보이는 것보다 더 가까이 있을지도 모른다. 보고 싶다면 천천히 가도 늦지 않을 것이다.

‘누군가를 사랑한다는 것은 그 사람이 이완될 수 있도록 돕는 것’이란다. 아마 옆에서 누군가가 오늘은 천천히 운전하고 가자고 말했다면, 마음을 이완시키고 긴장을 풀어주려는 아름다운 사랑의 또다른 표현일 것이다.

따라비오름 정상에서 만난 벤치, 돌탑, 그리고 길. 제주 강동삼 기자

#잠깐, 여기서 쉬었다 갈래… 삼달리 김영갑갤러리 두모악

김영갑갤러리 두모악 정원에서 맨 먼저 반겨주는 김영갑 선생을 닮은 돌하르방. 제주 강동삼 기자

고 김영갑 작가의 생전 작업실. 제주 강동삼 기자

김영갑갤러리에 전시된 오름사진. 제주 강동삼 기자

김영갑 작가의 오름 작품. 제주 강동삼 기자

김영갑 갤러리 두모악 전시실에 걸린 오름 작품. 제주 강동삼 기자

두모악 뒤뜰에 있는 무인찻집. 제주 강동삼 기자

김영갑갤러리 두모악 야외 오름형상의 뜰. 제주 강동삼 기자

삶에 지치고 여유없이 시속 80㎞를 질주하듯 일상에 쫒기듯 살아가는 우리들에게 그가 손짓합니다.

고(故) 김영갑 사진 작가는 1957년 충남 부여에서 태어났지만 20여 년 동안 고향을 밟지 못 했을 정도로 제주의 매력에 흠뻑 빠져 남은 일생 동안 제주를 사랑했다고 합니다.

필름에 미쳐 돌아다니는 댕기머리가 낯선 사람들이 간첩으로 오인하기도 했습니다. 비루먹어도 필름을 사고, 인화지 살 돈만 있으면 행복하기만 한 15년 세월동안 제주 사진 수만 컷이 남았답니다. 폐허가 된 삼달국민학교(초등학교)를 전시관으로 변신시킬 무렵 손이 떨리기 시작하고 허리에 통증이 왔으며 나중에는 카메라를 들지도 못하게 됐습니다. 오십견인 줄 알았답니다. 병원에서 그는 루게릭병이라는 진단을 받고 3년을 넘기기도 힘들 거라고 했지만 포기하지 않고 2002년 두모악 갤러리를 열었습니다.

이후 그는 2005년 5월 29일47세의 짧은 생을 두모악에서 마감했으며 그의 뼈는 두모악 마당에 뿌려졌습니다. ‘움직일 수 없게 되니까. 욕심 부릴 수 없게 되니까 비로소 평화를 느낀다’던 그. 뒤뜰 무인찻집에 앉아 홀연히 친구처럼 왔다 가는 사람들의 메모가 가득합니다.

이곳은 제4회 한국내셔널트러스트보전대상지 시민공모전에서 2006년 잘 가꾼 문화유산으로 선정된 곳입니다. 그와 똑닮은 카메라를 든 돌하르방이 먼저 반깁니다. 옆에 하얀 나무의자에 앉으면 그는 마치 자신처럼 난치병에 걸린 누군가의 친구가 되어주면서 쳐다봅니다. ‘넌 뭐가 그리 힘드니. 지쳐보인다. 근데 별일 아니야. 다 이겨낼 수 있어’라고 말을 건네는 듯 합니다.

구름이 내게 가져다준 행복. 김영갑작가의 오름 전시사진. 제주 강동삼 기자

김영갑갤러리두모악 전시실 모습. 제주 강동삼 기자

삼달국민학교 폐교를 갤러리로 탈바꿈한 김영갑갤러리두모악. 제주 강동삼 기자

그는 루게릭병과 싸우는 ‘생의 봄날을 향한 고행’이란 글에서 ‘오늘도 흔들린다. 구름이 흐르는대로 흔들린다. 맑은 날은 빠르게, 흐린 날은 더디게, 구름따라 흔들린다. 어떤 구름이 몰려오느냐에 따라 긴박할 수도 있고, 느긋할 수도 있기에 사람들은 구름에 따라 울고, 웃는다.’고 독백하고 있습니다.

선생의 작품명처럼 ‘구름이 내게 가져다 준 행복’이고 ‘지평선 너머의 꿈’인 듯 합니다. 전시관 한 곳은 다 용눈이 오름으로 채워져 있습니다. 그만큼 용눈이오름을 사랑한 작가는 없습니다. 그리고 그가 담은 오름은 적요하고 쓸쓸해서 더 쓸쓸했습니다. 절망적일 때 쓸쓸한 글을 읽으면 위안이 되는 것 처럼 혹여 절망하고 있다면 그의 오름을 보면 위로가 될 지 모릅니다.

안타깝게도 두모악이 길고 긴 ‘쉼표’를 찍는다고 합니다. 아쉽게도 지난 1일부터 10월 31일까지 내외부시설 정비와 보수공사로 인해 장기 휴관을 하고 있습니다. 언제 오픈할 지는 다시 공지한다고 합니다. 그의 갤러리에서 안식을 느끼던 방문객들이 더 그를 그리워할 것 같습니다.

Copyright ⓒ 서울신문. All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지