학생 “2차 피해 우려에 대부분 안 적었다”

교육청·경찰 “피해자 명확해야 조사 가능”정보제공 동의서엔 부모 연락처도 요구

전문가 “학내 조사 최소한 익명 보장해야”

스쿨 미투 트위터 캡처

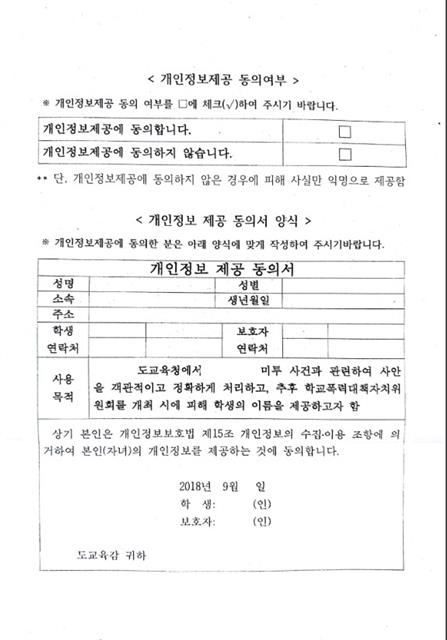

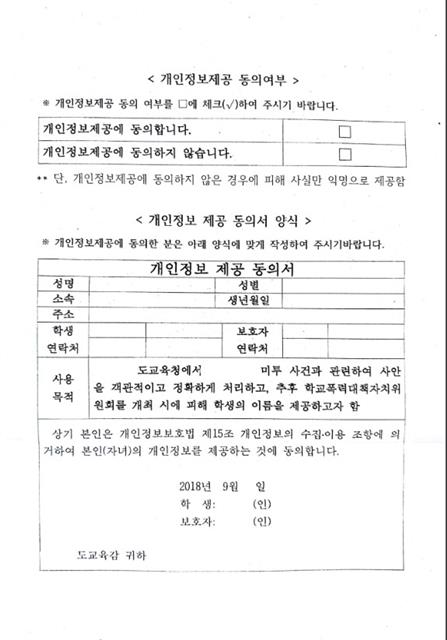

‘스쿨 미투’ 조사를 진행한 한 학교에 관할 교육청이 보낸 개인정보 제공 동의서. 해당 동의서에는 미투 관련 피해 학생의 실명 및 연락처, 보호자 연락처를 기재하도록 돼 있어 2차 피해 논란을 부르고 있다.

스쿨 미투 트위터 캡처

스쿨 미투 트위터 캡처

학생들은 제보자가 색출되면 미투 운동이 위축되고 ‘미투 제보자’라는 낙인이 찍혀 진학 과정에서 예상치 못한 불이익을 받을 것을 우려한다. 지난달 미투 폭로로 교육청의 전수조사가 진행된 충남 논산여상의 트위터 계정에는 “교사와 학생 간 위력 관계 때문에 미투가 익명의 소셜네트워크서비스(SNS)에서 시작됐는데 익명이 보장되지 않은 조사는 학생들에게 공포감을 준다”면서 “조사를 무기명으로 전환하라”고 촉구하는 글이 올라왔다.

이어 교육청이 학교폭력대책자치위에 피해 학생 정보를 제공하기 위해 개인정보 제공 동의서에 학생 이름과 부모 연락처를 적도록 한 것에도 강하게 반발했다. 교육청 측은 “경찰이 조사하려면 제보자가 실명을 밝혀야 하고, 학생이 미성년자여서 정보 제공 동의에 부모의 연락처가 필요하다”고 설명했지만 학생들은 “제보 학생을 색출하려는 의도 아니냐”고 비판했다. 비슷한 시기에 미투 폭로가 나온 서울 광남중과 충북여고의 학생들도 교육청이 설문지에 이름을 적도록 한 것에 대해 격렬하게 반발했다.

상황이 이렇자 학생들이 설문지에 아예 이름을 쓰지 않는 학교도 나왔다. 인천의 한 중학교에서는 경찰이 배포한 설문지에 학생들이 거의 이름을 적지 않았다고 한다. 경찰 관계자는 “무기명 자료는 피해자 확인이 안 되기 때문에 참고만 한다”고 밝혔다.

학생의 실명이 절실한 교육청과 경찰은 “익명의 설문만으로는 피해 조사가 어렵다”고 토로한다. 조사 과정에서 피해자 보호를 위해 노력하기 때문에 학생들의 우려는 기우에 불과하다는 게 당국의 입장이다. 충남교육청 관계자는 “피해 당사자를 모르면 경찰에서도 사건 처리가 될 수 없다”면서 “조사 때 청소년 전문 상담사를 배치해 2차 피해가 없도록 배려했다”고 말했다. 충북교육청 관계자는 “실명 기재를 학생 자율에 맡겼고 경찰 조사를 원하는 사람만 이름을 쓰라고 했다”고 밝혔다.

학생들이 실명 제보를 꺼리는 것에 대해 경찰 관계자는 “교육청이나 학교에서 온 익명 제보의 필적을 하나하나 조사할 수도 없는 노릇”이라면서 “익명 조사로는 한계가 있다”고 말했다.

전문가들은 교내 설문은 무기명으로 할 필요가 있다고 입을 모았다. 이명숙 한국여성아동인권센터 변호사는 “교사들이 진학에 직접적인 영향을 미치는 구조에서 학생에게 솔직한 답변을 이끌어 내려면 익명으로 해야 한다”고 말했다. 윤김지영 건국대 교수는 “직장 내 미투 폭로자가 고용에서 불이익을 받을 때는 문제 제기를 할 수 있는 제도적 장치가 마련돼 있지만, 학생은 자퇴해도 보상이 어려운 특수한 상황”이라면서 “최소한 학내 조사는 익명을 보장해야 한다”고 조언했다.

김지예 기자 jiye@seoul.co.kr

고혜지 기자 hjko@seoul.co.kr

2018-10-04 11면

Copyright ⓒ 서울신문. All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지