[3В·1мҡҙлҸҷ 100л…„] 2л¶Җ. 3В·1мҡҙлҸҷмқ„ мһ¬мӢ¬(еҶҚеҜ©) н•ңлӢӨ (7) лҸ…лҰҪмҡҙлҸҷк°Җ мһ¬мӢ¬ лІ•м •

м—°н•©лүҙмҠӨ

1912л…„л¶Җн„° мЎ°м„ мҙқлҸ…л¶Җ мӮ°н•ҳ мӮ¬лІ•л¶Җм—җм„ңлҠ” м§Җл°©лІ•мӣҗ-ліөмӢ¬лІ•мӣҗ-кі л“ұлІ•мӣҗмқҳ 3кёү 3мӢ¬м ңлЎң мһ¬нҢҗмқ„ 진н–үн–ҲлӢӨ. мӮ¬м§„мқҖ мқјм ңк°•м җкё° лӢ№мӢң мһ¬нҢҗ лӘЁмҠө.

м—°н•©лүҙмҠӨ

м—°н•©лүҙмҠӨ

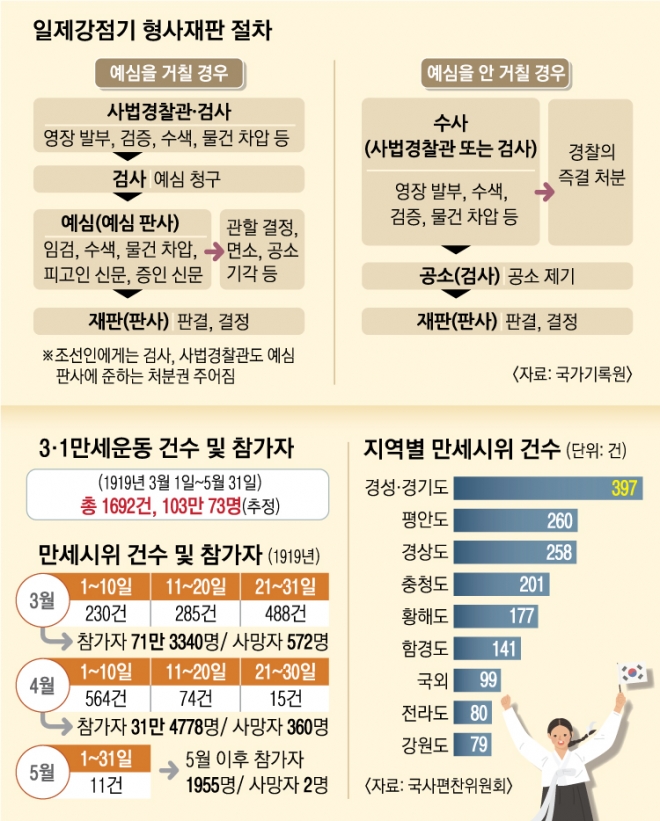

10мқј көӯмӮ¬нҺём°¬мң„мӣҗнҡҢ 3В·1мҡҙлҸҷ лҚ°мқҙн„°лІ мқҙмҠӨм—җ л”°лҘҙл©ҙ 1919л…„ 3мӣ” 1мқјл¶Җн„° 5мӣ” 31мқјк№Ңм§Җ мқјм–ҙлӮң л§Ңм„ёмҡҙлҸҷмқҖ м „көӯ к°Ғм§ҖмҷҖ л§ҢмЈјВ·м—°н•ҙмЈј л“ұ н•ҙмҷё 99кұҙмқ„ нҸ¬н•Ён•ҙ мҙқ 1692кұҙ, м°ёк°Җмһҗл“ӨмқҖ 103л§Ң 73лӘ…мңјлЎң м¶”м •лҗңлӢӨ. кё°лЎқм—җ л“ңлҹ¬лӮң кІғл§Ң 100л§Ңм—¬лӘ…мңјлЎң мӢӨм ң м°ёк°ҖмһҗлҠ” нӣЁм”¬ лҚ” л§Һм•ҳмқ„ кІғмңјлЎң ліҙмқёлӢӨ.

мқјліё мңЎкө°м„ұмқҙ л°ңк°„н•ң вҖҳмЎ°м„ мҶҢмҡ”мӮ¬кұҙ кҙҖкі„м„ңлҘҳвҖҷм—җлҠ” 1919л…„ 3мӣ” 1мқјл¶Җн„° 5мӣ” 10мқјк№Ңм§Җ м „көӯм—җм„ң 3В·1мҡҙлҸҷм—җ м°ём—¬н–ҲлӢӨ мІҙнҸ¬лҗң мЎ°м„ мқёмқҙ 2л§Ң 6812лӘ…мқҙлқјкі кё°лЎқлҗҗлӢӨ. мқҙ к°ҖмҡҙлҚ° 1л§Ң 1846лӘ…мқҙ кІҖмӮ¬м—җкІҢ мҶЎм№ҳлҸј 3695лӘ…мқҖ нӣҲкі„л°©л©ҙ мЎ°м№ҳлҘј л°ӣм•ҳкі 9436лӘ…мқҖ нғңнҳ•(8697лӘ…)кіј кө¬лҘҳ(511лӘ…), кіјлЈҢ(228лӘ…) л“ұмңјлЎң мҰүкІ° мІҳ분лҗҗлӢӨ.

мқјм ң мӮ¬лІ•л¶ҖлҠ” лІ•м—җ м •н•ҙ진лҢҖлЎң мһ¬нҢҗмқ„ 진н–үн–ҲлӢӨ. 3В·1мҡҙлҸҷмқ„ мЈјлҸ„н•ҳкі лҸ…лҰҪм„ м–ём„ңлҘј лӮӯлҸ…н•ң лҜјмЎұлҢҖн‘ң 33мқёмқҖ 1920л…„ 8мӣ” 9мқј кІҪм„ұм§Җл°©лІ•мӣҗм—җм„ң мһ¬нҢҗмқҳ кҙҖн• к¶Ң л¬ём ңлЎң вҖҳкіөмҶҢл¶ҲмҲҳлҰ¬вҖҷ кІ°м •мқ„ н•ҳкё°лҸ„ н–ҲлӢӨ. к·ёлҹ¬лӮҳ мқјм ңлҠ” мЎ°м„ мқёл“Өм—җкІҢл§Ң м Ғмҡ©н•ң м—¬лҹ¬ нҠ№лЎҖмЎ°н•ӯмқ„ 둬 лҸ…лҰҪмҡҙлҸҷк°Җл“Өмқ„ мҳҘмЈ„м—ҲлӢӨ. лҢҖн‘ңм ҒмңјлЎң мҳҲмӢ¬м ңлҸ„к°Җ кјҪнһҢлӢӨ.

1912л…„л¶Җн„° мЎ°м„ м—җм„ң м „л©ҙ мӢӨмӢңлҗң мҳҲмӢ¬м ңлҸ„лҠ” кІҖмӮ¬мқҳ мӢ мІӯмңјлЎң мҳҲмӢ¬нҢҗмӮ¬к°Җ мӮ¬кұҙмқ„ лЁјм Җ мӢ¬лҰ¬н•ң л’Ө к°қкҙҖм ҒмңјлЎң лІ”мЈ„ м„ұлҰҪм—җ нҷ•мӢ мқҙ мһҲмқ„ л•Ңл§Ң мһ¬нҢҗмқ„ мӢңмһ‘н•ҳлҸ„лЎқ н•ң м ңлҸ„лӢӨ. нҳҗмқҳк°Җ л¶Ҳ분лӘ…н•ңлҚ°лҸ„ кІҖмӮ¬к°Җ н•Ёл¶ҖлЎң кё°мҶҢн•ҳлҠ” кІғмқ„ л§үкё° мң„н•ң мқёк¶Ңліҙнҳё м°Ёмӣҗмқҳ м ңлҸ„мҳҖмңјлӮҳ мқјм ңлҠ” мқҙлҘј мЎ°м„ мқёл“Өмқ„ н•Қл°•н•ҳлҠ” мҲҳлӢЁмңјлЎң ліҖм§ҲмӢңмј°лӢӨ. мҳҲмӢ¬ лӢЁкі„м—җм„ң кІҖмӮ¬лӮҳ мӮ¬лІ•кІҪм°°мқҖ н”јмқҳмһҗлҘј л¬ҙкё°н•ң л¶ҷмһЎм•„ л‘ҳ мҲҳ мһҲм—Ҳкі , мқҙл“Өмқҙ мһ‘м„ұн•ң мЎ°м„ңк°Җ мһ¬нҢҗм—җм„ң мӨ‘мҡ”н•ң мҰқкұ°лЎң м“°мҳҖлӢӨ. мқёк¶Ңмқ„ ліҙнҳён•ҳл Өкі л§Ңл“ м ңлҸ„лҘј мһҗл°ұмқ„ н• л•Ңк№Ңм§Җ к°Җ둬лҶ“кі к°–мқҖ кі л¬ёмқ„ к°Җн•ҙ кұ°м§“мЎ°м„ңлҘј л§Ңл“Өм–ҙ лӮё лҸ„кө¬лЎң нҷңмҡ©н•ң м…ҲмқҙлӢӨ. к·ёлҹ¬л©ҙм„ң мӮ¬лІ•кІҪм°°к¶ҢмқҖ к°•нҷ”мӢңмј°кі кіөнҢҗ м Ҳм°ЁлҘј к°„мҶҢнҷ”н•ҙ мҳҲмӢ¬м ңлҸ„лҠ” лҚ”мҡұлҚ” лҸ…лҰҪмҡҙлҸҷк°Җл“Өмқҳ мҲЁнҶөмқ„ мЎ°мҳҖлӢӨ.

лҸ„л©ҙнҡҢ лҢҖм „лҢҖ көҗмҲҳлҠ” вҖҳк·јлҢҖ мӮ¬лІ•м ңлҸ„мҷҖ мқјм ңк°•м җкё° нҳ•мӮ¬мһ¬нҢҗвҖҷм—җм„ң вҖңмқјліё нҳ•мӮ¬мҶҢмҶЎлІ•м—җм„ңлҠ” нҳ„н–үлІ”л§Ң м ңн•ңм ҒмңјлЎң кІҖмӮ¬к°Җ лІ”мЈ„ нҳ„мһҘм—җм„ң мҳҲмӢ¬ нҢҗмӮ¬м—җкІҢ мҶҚн•ҳлҠ” к°•м ңмІҳ분мқ„ н•ҳлҸ„лЎқ н–ҲмңјлӮҳ мЎ°м„ нҳ•мӮ¬л №м—җм„ңлҠ” нҳ„н–үлІ”мқҳ кІҪмҡ° кІҖмӮ¬лҝҗ м•„лӢҲлқј мӮ¬лІ•кІҪм°°лҸ„ мҳҲмӢ¬ нҢҗмӮ¬м—җ мҶҚн•ҳлҠ” мІҳлІҢмқ„ н• мҲҳ мһҲм—Ҳкі , 비нҳ„н–үлІ”лҸ„ кІҖмӮ¬лӮҳ мӮ¬лІ•кІҪм°°мқҙ вҖҳмҲҳмӮ¬мқҳ кІ°кіј кёүмҶҚн•ң мІҳ분мқ„ мҡ”н•ҳлҠ” кІғмңјлЎң мғқк°Ғн• л•ҢвҖҷ кіөмҶҢ м ңкё° м „м—җ мҳҒмһҘмқ„ л°ңл¶Җн•ҙ к°Ғмў… кІҖмҰқ л°Ҹ мҲҳмғү, мӢ л¬ёмқ„ н• мҲҳ мһҲм—ҲлӢӨвҖқкі м„ӨлӘ…н–ҲлӢӨ.

1919л…„ 9мӣ” лӮЁлҢҖл¬ём—ӯ мқёк·јм—җм„ң мғҲлЎңмҡҙ мҙқлҸ…мңјлЎң л¶Җмһ„н• мӮ¬мқҙнҶ л§ҲмҪ”нҶ мқҳ л§Ҳм°ЁлҘј н–Ҙн•ҙ нҸӯнғ„мқ„ лҚҳ진 к°•мҡ°к·ң(60) мқҳмӮ¬мқҳ 1920л…„ 2мӣ” 25мқј кІҪм„ұм§Җл°©лІ•мӣҗ нҢҗкІ°л¬ём—җм„ң к°• мқҳмӮ¬мқҳ кіөмҶҢмӮ¬мӢӨмқ„ мқём •н•ң к·јкұ°лҠ” лҢҖл¶Җ분 мҳҲмӢ¬ мӢ л¬ёмЎ°м„ңмҳҖлӢӨ. 1мӢ¬м—җм„ң мӮ¬нҳ•мқ„ м„ кі л°ӣмқҖ к°• мқҳмӮ¬лҠ” лІ•м •м—җм„ң нҸӯнғ„мқ„ к°–кІҢ лҗң кІҪмң„ л“ұмқ„ мһҗл°ұн•ң кІғмңјлЎң нҢҗкІ°л¬ём—җ л“ңлҹ¬лӮҳ мһҲмқ„ лҝҗ к·ё мҷём—җлҠ” к°• мқҳмӮ¬мқҳ нҸӯнғ„мқ„ мҳ®кІЁмЈјлӢӨк°Җ кіөлІ”мңјлЎң м§ҖлӘ©лҗң н”јкі мқё 2лӘ…мқ„ 비лЎҜн•ҙ кұ°мӮ¬ нҳ„мһҘм—җ мһҲлҚҳ мҰқмқё 13лӘ…мқҳ мҳҲмӢ¬ мӢ л¬ёмЎ°м„ңлЎң мң мЈ„лҘј мқём •н–ҲлӢӨ. н•ӯмҶҢВ·мғҒкі лӘЁл‘җ кё°к°ҒлҸј к°• мқҳмӮ¬лҠ” к·ён•ҙ 11мӣ” мӮ¬нҳ•м—җ мІҳн•ҙмЎҢлӢӨ.

мІӯл…„мҷёкөҗлӢЁкіј м• көӯл¶ҖмқёнҡҢ мЈјлҸ„мһҗл“Өмқҳ 1920л…„ 6мӣ” 29мқј лҢҖкө¬м§Җл°©лІ•мӣҗ нҢҗкІ°л¬ём—җлҠ” лӢ№мӮ¬мһҗл“Өмқҳ лІ•м • 진мҲ мқ„ мқёмҡ©н•ң лӮҙмҡ©мқҙ м•„мҳҲ м—ҶлӢӨ. 2мӢ¬мқё к·ён•ҙ 12мӣ” 27мқј лҢҖкө¬ліөмӢ¬лІ•мӣҗ нҢҗкІ°л¬ём—җм„ңлҠ” к№Җл§ҲлҰ¬м•„лҘј 비лЎҜн•ң н”јкі мқё 3лӘ…мқҳ кіөнҢҗм • 진мҲ л§Ң мқёмҡ©лҗҗмқ„ лҝҗ м—¬м „нһҲ 1мӢ¬кіј к°ҷмқҙ мЎ°м„ңл“Өмқҙ н•өмӢ¬ к·јкұ°лЎң м“°мҳҖлӢӨ. мЎ°м„ңлЎңл§Ң нҢҗлӢЁн•ҳкі мһ¬нҢҗмқ„ м„ңл‘ҳлҹ¬ лҒқлӮё кІғмңјлЎң ліҙмқёлӢӨ. мҲҳмӮ¬мҷҖ мҳҲмӢ¬ лӢЁкі„м—җм„ң мһ‘м„ұлҗҳлҠ” мӢ л¬ёмЎ°м„ңм—җ лҸ…лҰҪмҡҙлҸҷк°Җл“Өмқҳ мһҗл°ұмқ„ лӢҙкё° мң„н•ҙ мқјм ңлҠ” лӘЁм§„ кі л¬ёкіј к°Җнҳ№н–үмң„лҘј к°Җн–ҲлӢӨ. к№Җл§ҲлҰ¬м•„ м—ҙмӮ¬лҠ” л„Ҳл¬ҙ мӢ¬н•ң кі л¬ёмқ„ лӢ№н•ҙ 1мӢ¬ нҢҗкІ° м„ кі м „мқё 1920л…„ 5мӣ” 22мқј лі‘ліҙм„қмңјлЎң м„қл°©лҗҳкё°к№Ңм§Җ н–ҲлӢӨ. мң кҙҖмҲң м—ҙмӮ¬лҠ” лі‘мӣҗ м№ҳлЈҢмЎ°м°Ё н—Ҳмҡ©лҗҳм§Җ м•Ҡм•„ лҒқлӮҙ м„ңлҢҖл¬ёнҳ•л¬ҙмҶҢм—җм„ң мҲңкөӯн–ҲлӢӨ.

н—Ҳл°ұмңӨ кё°мһҗ baikyoon@seoul.co.kr

мқҙлҜјмҳҒ кё°мһҗ min@seoul.co.kr

2019-04-11 5л©ҙ

Copyright в“’ м„ңмҡёмӢ л¬ё All rights reserved. л¬ҙлӢЁ м „мһ¬-мһ¬л°°нҸ¬, AI н•ҷмҠө л°Ҹ нҷңмҡ© кёҲм§Җ