火氣 누르려 만든 연못서 600여년 꿋꿋하게

사람보다 오래 사는 나무는 사람살이의 오랜 내력을 담고 살아남는다. 그러나 나무 스스로 사람살이의 내력을 드러내 이야기하는 법은 없다. 나무 안에 담긴 사람의 역사는 나무와 더불어 살아가는 사람이 아니고서는 지켜낼 수도, 알아볼 수도 없다. 나무를 지켜내려는 사람들의 노력이 없다면, 나무는 그저 평범한 자연물에 불과하다. 하나의 자연물이 사람의 정신과 문화를 상징하는 의미를 갖게 되려면 반드시 그를 지키는 사람들의 노력이 전제돼야 한다. 그게 아니라면 나무의 줄기에 새겨진 사람살이의 속내는 한낱 먼지 되어 사라지고 만다. 나무에 새겨진 삶의 정신과 가치를 지켜내고, 살리는 것은 온전히 지금 사람의 몫이라는 이야기다.

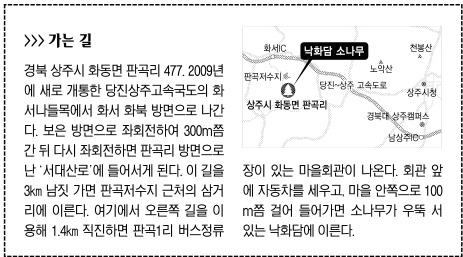

상주 판곡리 중마마을 한가운데에 운치 있는 풍광을 자아내는 낙화담과 그 안의 소나무.

●한스러운 역사 지닌 ‘낙화담’

경북 상주시 화동면의 청도김씨세거지인 판곡리에 들어서면, 먼저 마을의 내력을 상징하는 재실을 만나게 된다. 임진왜란 때 의병을 일으킨 김준신 의사의 제단비가 있는 재실이다. 청도김씨 출신의 의병장인 김준신 의사는 이 마을의 역사 속에서 가장 빛나는 업적을 일군 선조 가운데 한 사람이다.

재실 곁으로 너른 들판이 내다보이는 자리에는 앙증맞은 연못이 있다. 연못 가운데에는 못 전체를 가득 채울 듯한 인공 섬이 있고, 그 섬 안에 아름다운 수형의 소나무가 한 그루 서 있다. 연못과 소나무가 모두 아늑한 자연마을에 잘 어울려 가을 운치가 살아 있는 풍광이다.

이곳에 연못이 지어진 건 조선 건국 무렵이다. 당시 황간 지역에서 현감을 지내던 김구정이라는 선비가 있었다. 고려가 망하고 이성계가 새 왕조를 세우자, 그는 두 임금을 섬길 수 없다며 벼슬을 버리고, 은거할 곳을 찾아나섰다. 그의 눈에 들어온 터가 바로 이곳 화동면 판곡리였다. 숲이 우거지고 골이 깊어서, 세상살이와 거리를 두고 살기에 알맞은 곳이라고 판단했다. 그러나 이 땅은 유난히 불의 기운인 화기(火氣)가 드셌다. 김구정은 그래서 화기를 누르기 위해 마을 중심에 바로 이 연못을 팠다.

지금은 고작 330㎡ 규모지만, 처음에는 무려 5000㎡를 넘었다고 한다. 낙화담이라는 이름은 임진왜란 때 마을 사람들의 한스러운 내력이 보태지며 붙었다. 당시 전투에서 승승장구한 김준신 의사가 순직한 뒤의 일이다. 복수를 위해 찾아온 왜병을 피하려던 아낙들은 몸을 더럽히느니 차라리 스스로 목숨을 끊겠다며 차례차례 연못에 몸을 던졌다는 것이다. 지금 연못의 규모로는 짐작할 수 없는 일이지만 당시 주변 풍광을 압도할 만큼 큰 연못이었음을 생각하면 충분히 가능한 일이다.

고난의 세월 600년을 살아온 낙화담 소나무의 줄기.

●두 번의 죽을 고비 넘기고 살아나

옛일을 또렷이 바라보았을 낙화담 소나무는 여전히 매우 싱그러운 자태로 600년의 세월을 증거하고 서 있다. 아담한 크기의 규모로 작아진 연못에 잘 어울리는 소나무는 김구정이 연못을 완공한 뒤에 손수 심었다고 한다. 그는 사람들이 손쉽게 건너갈 수 있는 연못 가장자리에 인공 섬을 쌓고, 그 위에 한 그루의 소나무를 심었다. 풍광 좋은 연못에 솔향기 가득 품은 자연 정자를 지은 셈이다. 그때가 조선 건국 무렵이니 나무의 나이는 600살을 넘었다.

“저 나무가 두 번이나 죽을 고비를 넘겼지. 1964년에는 거의 죽은 거나 마찬가지였어. 내가 젊어서 고향을 떠나 있던 사이에 동네 사람들은 나뭇가지에 그네를 걸고 놀기도 했지만 보살필 줄을 몰랐던 거야. 나무가 반절 가까이 죽었더라고.” 청도김씨 대종중 김재궁 부회장의 이야기다. 조사 끝에 그는 곁에 있는 방앗간에서 흘러나와 연못으로 스며든 기름이 원인임을 알아냈다. 인공섬에까지 기름기가 차올라 나무가 숨 쉬기 어려울 지경이었던 것이다. 김 부회장은 대부분의 흙을 새 흙으로 교체하는 어려운 작업을 마다하지 않았다. 기계도 없이 손수 삽과 지게를 짊어지고 해낸 수고로운 일이었다. 당시 전문가들도 나무의 생존 가능성이 50% 미만이라고 했다. 하지만 김 부회장의 지긋한 노력으로 나무는 죽음의 고비를 이겨냈다.

또 한번의 고비는 1992년에 찾아왔다. 소나무에 해충이 들면서 시들해진 것이다. 이때에도 김 부회장은 나라 안에서 용하기로 소문난 나무병원의 전문가들을 불러들여 자문을 얻고 나무를 치료해 살려낼 수 있었다.

“저 나무가 어떤 나무인데 그냥 죽이겠어. 우리 조상께서 손수 심으신 나무이고, 또 이 연못에 우리가 살아온 고난의 역사가 아로새겨져 있는데 그걸 지키지 않고서야 어떻게 하늘을 바라보고 살 수 있겠어.”

●나무 사랑은 곧 조상과 나라 사랑

김 부회장의 낙화담 소나무에 대한 사랑은 단지 한 그루의 소나무에 대한 사랑만은 아니다. 이는 필경 나무를 심은 조상과 이 땅의 역사에 대한 지극한 애정 그리고 자존심임에 틀림없다.

낙화담 소나무는 물속의 험난한 생육환경에서도 13m의 높이로 자랐다. 가슴 높이 둘레도 2m를 넘는다. 죽을 고비를 여러 차례 넘기면서도 나무는 생명력을 잃지 않고 여전히 싱그럽다. 김 부회장의 지극정성이 만들어낸 결과다. 마침내 나무는 지난 2004년에 경상북도기념물 제147호로 지정됐다.

옛것을 지키는 건 결코 쉬운 일이 아니다. 스러져가는 옛것을 지키기 위해서 가진 것을 선선히 내놓는 헌신적인 노력만이 우리의 오래된 가치와 정신을 지켜낼 수 있다. 아늑한 자연마을에서 옛것을 지키기 위해 애쓰는 사람의 향기를 머금고 낙화담 소나무는 앞으로도 오랫동안 우리 앞에 펼쳐질 1000년의 역사를 다시 쓸 것이다.

글 사진 상주 고규홍 나무칼럼니스트 gohkh@solsup.com

2011-11-03 21면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지