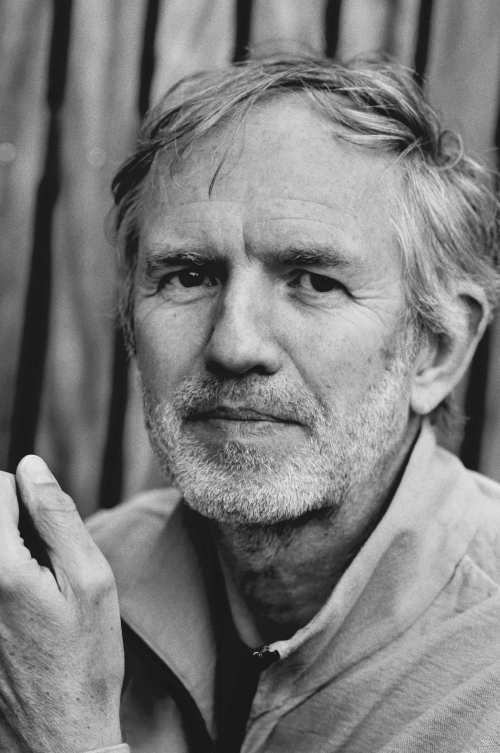

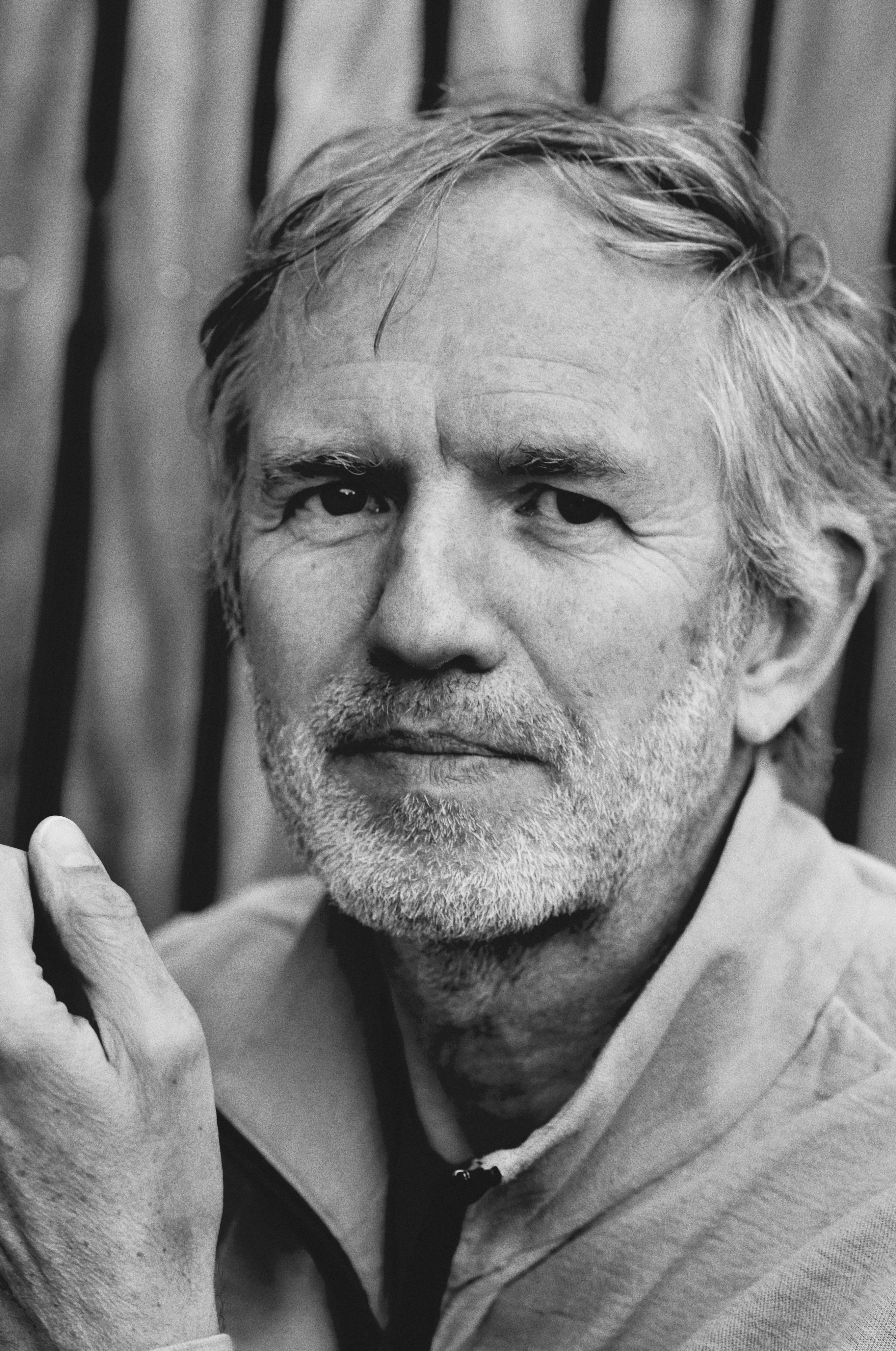

앤턴 코르빈 감독. 티캐스트 제공

앤턴 코르빈(69) 감독이 다음 달 1일 개봉하는 다큐멘터리 영화 ‘힙노시스: LP 커버의 전설’ 연출을 맡게 된 이유를 이렇게 설명했다. 코르빈 감독은 서울신문과 서면 인터뷰에서 “힙노시스의 이야기는 너무 대단했다. 영화로 제작하지 않으면 안 되겠다는 생각이 들었다”고 덧붙였다.

네덜란드에서 태어난 그는 롤링 스톤스, 메탈리카, 더 킬러스, U2 등의 앨범 표지 사진을 찍은 유명 사진가이다. 디페쉬 모드, U2, 너바나 등 뮤지션들의 뮤직 비디오를 감독했고, 영화 ‘콘트롤’(2003), ‘모스트 원티드 맨’(2014), ‘라이프’(2015) 등을 연출했다.

영화는 디자인 스튜디오인 힙노시스가 만든 전설적인 명반의 뒤에 숨겨진 제작기를 인터뷰와 시각 자료 등을 통해 생생하게 들려준다.

영화 ‘힙노시스’ 스틸컷. 티캐스트 제공

영화는 두 주역의 만남부터 그들의 독창적인 사고, 그리고 유명인들과의 일화 등을 담았다. 록 음악 역사상 가장 많이 팔린 앨범인 핑크 플로이드 ‘더 다크 사이드 오브 더 문’(1973)을 비롯해 힙노시스가 작업한 수많은 명반 가운데 20여 개의 디자인 과정을 4000점이 넘는 방대한 시각 자료로 재현한다.

영화 ‘힙노시스’ 스틸컷. 티캐스트 제공

영화 속 인터뷰나 내레이션 장면은 흑백이지만, 앨범 표지를 보여줄 땐 컬러로 표현했다. 코르빈 감독은 “그래야 앨범 표지를 도드라지게 할 수 있을 것 같았다. 이 영화의 주인공은 앨범 표지들이기 때문”이라고 강조했다.

힙노시스는 당시 커버를 만들 때 ‘상품이 아니라 예술’을 내세웠다. 영화에서 ‘부자들은 미술품을 벽에 걸지만 가난한 이들은 바닥에 미술 작품을 쌓아놓는다. LP는 가난한 이의 미술 소장품’이라는 대사가 나오는데, 이 대사를 실감할 정도로 근사한 작품을 보는 재미가 쏠쏠하다.

영화 ‘힙노시스’ 스틸컷. 티캐스트 제공

1980년대 들어 사람들이 텔레비전과 CD 등으로 음악을 듣기 시작하면서 LP 시대는 저물었다. 뮤직 비디오, 영화 등으로 눈을 돌렸던 힙노시스는 1980년대 중반 문을 닫았다. 특히 파월과 소거슨은 큰 갈등을 빚은 뒤 12년간 연을 끊었고, 소거슨은 2013년 세상을 떠났다. 파월이 고개를 떨군 채 눈물을 흘리는 마지막 장면은 핑크 플로이드의 ‘위시 유 워 히어’(Wish You Were Here·네가 여기 있다면 좋겠어)와 절묘하게 어우러진다.

영화 처음과 끝은 마치 관을 들고 가듯 LP 커버를 등에 지고 가는 파월의 모습을 보여준다. 화려하게 빛났지만, 지금은 역사로만 남은 이들의 모습니다. 코르빈 감독은 이 마지막 장면에 대해 ”파월이 자신의 과거, 자신이 후대에 남긴 유산을 무거운 짐처럼 등에 업고 있다는 의미“라고 설명했다.

‘힙노시스’의 오브리 파월(왼쪽)과 앤턴 코르빈 감독. 티캐스트 제공

Copyright ⓒ 서울신문. All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지