금융 개혁 CEO·관료·학계 65명 긴급 설문

국내 금융시장 참여자들에게 물었다. ‘금융에서는 왜 삼성전자 같은 글로벌 회사가 나오지 않느냐’고. 대답은 ‘절절포’였다. 절절포는 ‘절대 절대 포기할 수 없는 규제 완화’를 말한다. 임종룡 금융위원장이 농협금융 회장 시절 ‘민관 끝장토론’에서 주문해 규제 완화의 상징처럼 굳어진 말이다.

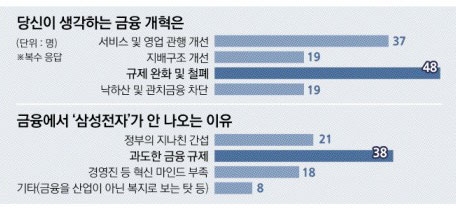

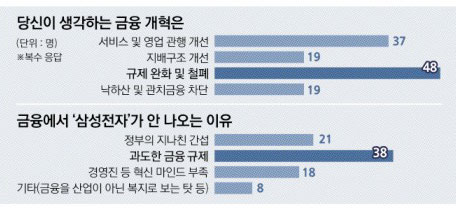

19일 서울신문이 금융지주 회장과 증권·보험 등 업계 인사 27명, 전직 관료 및 정계 21명, 전문가 17명 등 총 65명을 대상으로 ‘금융 개혁’ 긴급 설문조사를 벌인 결과 최고경영자(CEO), 관료, 전문가 할 것 없이 한목소리로 규제 완화를 금융 개혁의 최대 과제로 꼽았다. 금융권의 삼성전자가 나오지 않는 두 번째 이유로는 ‘정부의 지나친 경영 간섭’(21명)이 꼽혔고, ‘금융사 경영진 등 혁신 마인드 부족’(18명)이 뒤를 이었다.

외환위기 당시 김대중 정부의 금융권 구조 개혁 이후 역대 정부들이 앞다퉈 각종 금융 개혁을 전면에 내세웠지만 실패했던 이유로는 금융 개혁에 대한 철학 부족(48.3%)을 가장 많이 지적했다. 정부가 개혁 철학이 확고하지 못하다 보니 실천 의지도 받쳐 주지 못해 왔다는 얘기다. 금융산업 선진화를 위해 꼭 개선이 필요한 제도로 ‘수수료 자율화’(31.3%)가 많이 꼽힌 대목은 영업 확대 및 수익성 제고에 대한 업계의 갈증을 보여 준다.금융사의 변화를 주문하는 목소리도 컸다. 규제 완화에 이어 가장 많은 요구가 ‘금융 서비스 및 영업 관행 개선’(24.8%)이었다. 윤창현 서울시립대 경영학부 교수는 “금융 서비스업이 세계를 지향하려는 경영 DNA가 부족하다”며 우리 금융산업의 세계화가 지지부진한 원인을 진단했다. 국내 금융 서비스의 가장 큰 문제점으로 ‘차별화 없는 붕어빵 상품과 서비스’(35.6%)를 지적한 의견이 많은 것은 이를 단적으로 반영한다. 최경환 경제부총리는 이날 확대 간부회의에서 “금융 개혁은 소비자인 국민 입장에서 추진해야 한다”며 “과거 업무 관행에서 탈피해 국민 편의를 높여야 한다”고 거듭 강조했다.

기획재정부 1차관을 지낸 박병원 한국경영자총협회 회장은 “국내 금융시장에 새로운 플레이어가 들어오지 않는 것도 금융 개혁 부진의 큰 요인”이라고 분석했다. 경쟁이 실종됐다는 의미다. 윤증현 전 기재부 장관이 “금융사의 오너십 경영 부재”를 탓한 것이나 박재완 전 기재부 장관이 “(은행에) 주인을 찾아 줘야 한다”고 제안한 것도 비슷한 맥락이다. 강경훈 동국대 경영학과 교수는 “금융 개혁은 정부의 일방통행만으로 가능하지 않다”며 “시장 참가자들의 의견을 충분히 수렴해 실물경제와 금융의 공존 방안을 찾아야 한다”고 강조했다.

이유미 기자 yium@seoul.co.kr

김헌주 기자 dream@seoul.co.kr

2015-10-20 1면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지