여성민우회, 낙태 경험 여성 25명의 고백 담은 책 발간… 국내 낙태 실태는

“제 인생에서 가장 큰 슬픔이었던 것 같아요. 낙태(落胎)를 하고 싶은 여자는 아무도 없어요.”25명의 여성이 지난달 20일 출간된 ‘있잖아…나, 낙태했어’(한국여성민우회 지음)에서 마음 한구석에 숨겨놨던 쓰라린 기억을 끄집어냈다. 어렵게 용기를 낸 이유는 낙태를 선택할 수밖에 없었던 현실을 꾸밈없이 말하고 싶어서다. 한국에서 낙태는 객(客)들의 논란거리다. 사회가 강요한 ‘주홍글씨’ 탓에 낙태를 경험한 여성들은 제 목소리를 내지 못한다. 윤리나 생명과 결부된 주제이기에 논란도 끊이지 않는다. 태아도 생명이냐, 그럼 몇 주째부터 인간이냐, 그렇다면 낙태는 살인이냐로 이어지는….

낙태를 하고 싶어서 한 사람은 아무도 없었다. 육체적 고통에 정서적 악영향까지 있어 모두들 수술을 망설였다. 그리고 그 기억은 여전히 여자들을 옥죄고 있다. 미영(40대 초반·학원 강사)씨는 낙태의 기억을 평생 잊을 수 없을 거라고 했다. “아기를 죽였다는 죄책감 있잖아요. 안 좋은 일이 생길 때마다 그게 떠올라요. ‘내가 죄를 지어서 벌을 받는구나’ 하는 느낌? 아마 죽을 때까지 안 잊히겠죠.”

대학교 1학년 때 아이를 지운 윤정(20대 후반·사무직)씨도 고통 속에 산다. “기억이 없어지지도, 지워지지도 않아요. 수치심, 분노, 죄책감 같은 오만 감정이 합쳐진 채 계속 가는 것 같아요. 몸이 기억을 하고요. 시간이 약이란 말이 여기엔 안 통해요.”

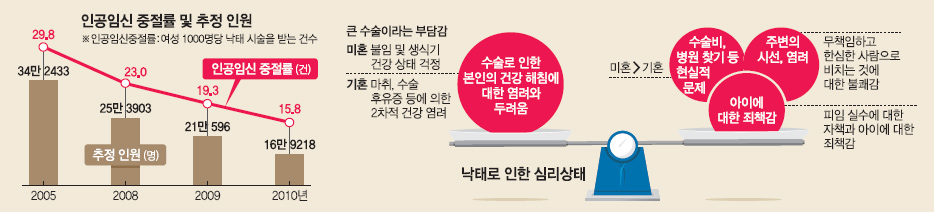

그러나 여자들은 수술대에 올랐고, 지금도 오르고 있다. 보건복지부가 전국 가임기(15~44세) 여성 4000명을 대상으로 조사해 2011년 발표한 실태조사에 따르면 가임기 여성 1000명당 낙태 건수를 뜻하는 ‘임신중절률’은 2010년 15.8건이었다. 당시 가임기 여성 수(약 1071만명)를 고려하면 그해 약 17만명의 태아가 세상 빛을 못 보고 목숨을 잃은 셈이다.

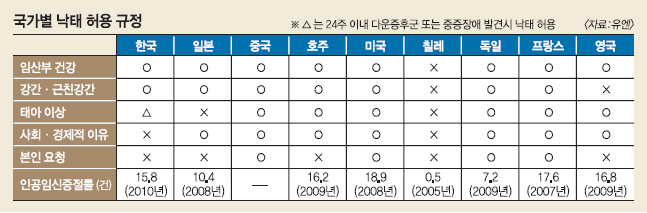

낙태는 원칙적으로 불법이다. 모자보건법 제14조에 따라 ▲유전적 장애나 전염성 질환 ▲강간, 준강간에 의한 임신 ▲혈족, 인척 간 임신 ▲임신부의 건강을 해칠 우려가 있는 때에 한해 임신 24주까지만 낙태가 허용된다. 낙태를 하면 여성과 의료진 모두 처벌받는다. 그러나 낙태를 경험한 여성들은 “낙태 수술을 안 한다는 병원은 한 곳도 없더라”고 말했다. 낙태를 범죄화한다고 해서 줄어드는 게 아니라 오히려 더 비싼 값에 은밀하고 위험하게 수술받는다고도 했다.

은미(30대 후반·회사원)씨에게 그날 산부인과에서의 기억은 끔찍할 만큼 또렷하다. 떠올리지 않으려 발버둥칠수록 악몽 같은 기억이 그림자처럼 따라온다. 그녀에게 꽂히는 모든 시선이 불편했고 의사의 사소한 손짓에도 위축됐다. “전신 마취 주사를 맞고 다리를 벌린 채 누워 있는 상황이 끔찍했어요. 혹시 마취가 깰까 봐 그랬는지 팔다리를 묶었는데, 무슨 개구리 해부하듯이…. 되게 치욕스러웠어요.”

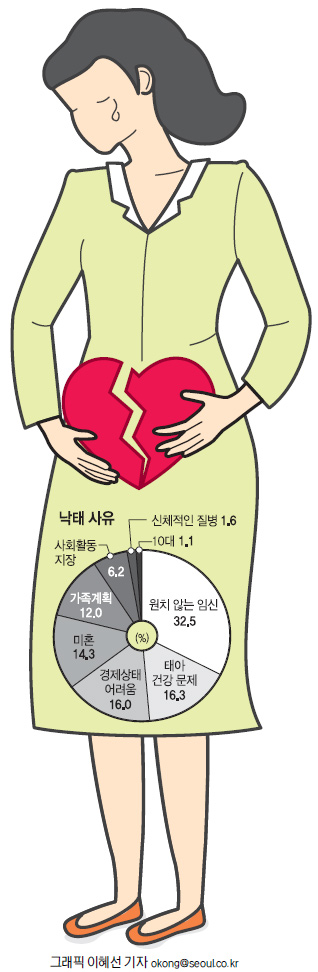

그렇다면 여성들은 왜 낙태를 결심했을까. 많은 사람들이 낙태를 ‘성적 방종’의 결과물로 치부하지만 전체 낙태의 57%는 기혼자 차지다. 많은 기혼자가 양육에 들어가는 돈을 감당하기 어려워 수술을 결심했다. 희영(40대 중반·사무직)씨는 연년생 두 자녀에 이어 생긴 셋째 아이를 지웠다. “보육료, 기저귀, 분유 등에 매월 250만원이 들었어요. 일 때문에 아이들을 다른 사람 손에 맡겼는데 그것도 마음 아팠고요. 경제적으로도 타격이 있어서 난감했죠.” 유진(30대 후반·주부)씨는 “중소기업에 다니는 남편이 한 달에 300만~400만원을 버는데 애들 두 명도 감당하기 버거웠다”면서 “세 명까지 먹이고 입히고 공부시킬 자신은 없었다”고 말했다.

미혼 여성들은 아기를 가진 ‘처녀’에게 쏟아질 수군거림이 두려웠다고 고백했다. 민정(30대 초반·학원 강사)씨는 어느 누구에게도 도저히 임신 사실을 털어놓을 수 없었다고 했다. “결혼 전에도 섹스를 해요. 임신한 사람이 특별히 헤프거나 문란하게 산 건 아닌데 미혼이 임신을 하면 죄의식을 갖게 한단 말이죠. 성에 대한 인식이 보수적이고 변태적이다 보니까 임신했다고 하면 ‘그동안 얼마나 섹스를 한 거야?’ 이렇게 보잖아요.”

‘아비 없는 자식’으로 손가락질받으며 자랄 아이 걱정도 있었다. 혜란(40대 중반·공무원)씨는 “아기는 누구라도 소중하다는 인식이 있으면 누가 수술을 하겠어요. 우리 사회는 아이 부모가 누군지, 어떻게 임신했는지, 혼인 여부, 성적 취향, 학력 등등에 따라 태어나면서부터 차별을 하잖아요”라고 꼬집었다. 정민(40대 중반·사무직)씨도 “인프라도 없고 미혼모에 대한 의식 변화도 없이 무조건 낳으라고만 하면 어떡해요”라면서 “그건 아기와 엄마 모두에게 무책임하고 잔인한 말”이라고 했다.

지난해 8월 헌법재판소는 낙태 시술자(의사)를 처벌하는 형법 제270조 1항에 대해 ‘합헌’ 판결을 내렸다. 사익(私益)인 임부의 자기결정권이 태아의 생명권이라는 공익(公益)에 비해 결코 중하다고 볼 수 없고, 낙태를 처벌하지 않거나 가볍게 제재한다면 낙태가 만연하고 생명 경시 풍조가 확산될 것이란 이유에서였다.

관련 활동가들은 “제대로 된 양육을 할 수 있는 사회적 조건, 미혼이라거나 장애아·여아를 낳아도 차별받지 않는 사회적 토대가 마련되기에 앞서 낙태를 법으로 처벌하겠다는 정부 시책은 폭력”이라고 입을 모았다. 이들은 낙태는 임신한 당사자만의 문제가 아니라 사회의 구조 문제라고 강조했다. 김두나 한국성폭력상담소 활동가는 “여자들이 아기를 낳아서 기르는 대신 울면서 수술대에 오르는 이유를 찬찬히 따져봐야 한다”면서 “경제적 여유가 없다거나 미혼모에 대한 편견이 두렵다거나 직장에서 해고된다는 등 낙태의 이유는 정말 다양하다”고 꼬집었다. 이화영 한국여성의전화 소장도 “우리나라는 ‘낙태가 살인이냐’라는 지엽적인 담론에만 갇혀 있다”면서 “자기 몸과 인생에 대해 결정하는 여성 인권의 문제로 확대해야 한다”고 강조했다. 태아가 생명이냐, 언제부터 인간이냐 하는 논쟁보다는 깊고 폭넓은 논의가 필요하다는 얘기다.

이 점에서는 낙태를 반대하는 쪽도 비슷한 맥락이다. 최정윤 낙태반대운동연합 사무처장은 “생명 경시 풍조, 양육의 금전적 어려움, 미혼모·부에 대한 시선 등이 겹쳐 낙태를 결심하는 경우가 많다”면서 “아이를 낳아서 건강하게 키울 수 있는 사회적 인프라를 구축해야 한다”고 말했다.

조은지 기자 zone4@seoul.co.kr

*기사 속 이름은 모두 가명이며, 사연은 책을 재구성한 것임을 밝힙니다.

2013-03-09 7면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지