文·시진핑 정상회담 대북 메시지 분석

靑 “중러 결의안 주목” 첫 공식입장 표명섣불리 판 깨지 말라는 대북 메시지인 듯

美 확고한 반대 속 北에 유인책 제공한 것

“北, ICBM 발사 감행하기엔 상당한 부담”

베이징 연합뉴스

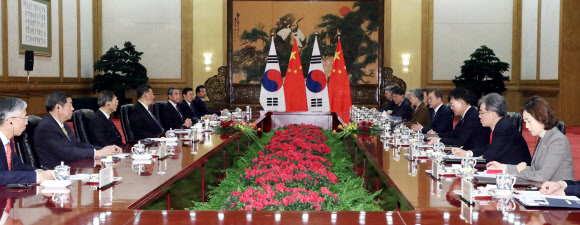

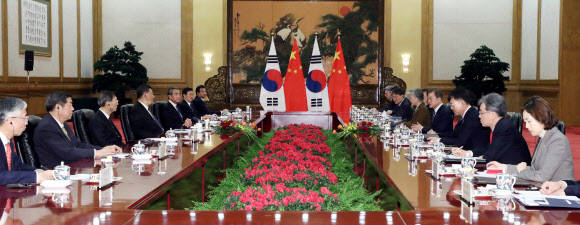

문재인(오른쪽 네 번째) 대통령과 시진핑(왼쪽 네 번째) 중국 국가주석이 23일 중국 베이징 인민대회당에서 정상회담을 하고 있다.

베이징 연합뉴스

베이징 연합뉴스

북한이 ‘새로운 길’을 선언하고 핵 및 대륙간탄도미사일(ICBM) 시험을 재개하는 등 ‘레드라인’(넘지 말아야 할 선)을 넘는다면 북미 대화가 중단이 아니라 종료되는 상황을 우려한 것이다. 이는 한중은 물론 북한의 이익에도 부합하지 않으며 어떻게든 북한의 대화 궤도 이탈을 막아야 한다는 게 문 대통령과 시진핑 중국 국가주석의 공감대인 셈이다.

청와대 핵심 관계자는 두 정상이 이 문제를 논의했음을 밝히면서 “우리도 결의안을 주목하고 있고, 한반도 안보가 굉장히 엄중한 시점인 상황 속에 다양한 국제적 노력이 필요하다고 생각한다”고 밝혔다. 청와대가 중러의 결의안 제출에 대해 입장을 밝힌 것은 이번이 처음이다.

북한의 수산물·섬유 수출 금지와 해외 파견 노동자 송환에 대한 제재 해제, 남북 ‘철도·도로 협력 프로젝트’를 제재에서 면제하는 내용을 담은 중러의 제안에 대해 “시기상조”라며 반대하는 미국 입장을 고려해 청와대는 ‘지지한다’는 표현 대신 ‘주목한다’는 중립적 표현을 썼다. 그럼에도 청와대가 공식 입장을 밝힌 것만으로도 김정은 북한 국무위원장에게 보내는 ‘시그널’이란 해석이 나온다.

중러는 물론 한국도 비핵화 진전에 따라 제재 완화를 할 수 있도록 노력을 하고 있으니 북한도 섣불리 ‘중대 도발’로 판을 깨지 말라는 의미다. 이 관계자가 “싱가포르 북미 정상의 합의사항이 동시적·병행적으로 이행돼야 한다는 데 공감한다”고 밝힌 것도 같은 맥락이다.

그는 ‘문 대통령이 시 주석에게 김 위원장을 설득해 달라는 취지의 말을 했느냐’는 질문에 대해 “우리 정부가 한반도 상황이 엄중하다는 인식을 하고 있다는 발언 안에 녹아 있다고 보면 될 것 같다”고 밝혔다. 문 대통령이 비공개 회담 중 제재 일부 해제를 연결고리로 시 주석에게 김 위원장을 설득하도록 요청했을 것이란 관측이 나오는 까닭이다.

중러가 제출한 제재 완화 결의문 초안은 미국의 반대로 채택 가능성이 낮다. 미국은 비핵화 진전 전에는 대북 제재를 완화할 수 없다는 입장이며 중러의 시도가 국제사회의 대북 제재 공조에 균열을 내는 행위로 인식한다.

김한권 국립외교원 교수는 “미중은 대북 제재와 북한의 비핵화 조치에 대해 현격한 시각차를 보인다”며 “한국은 미중의 시각차를 조율할 필요가 있다고 판단해 미국의 대북 제재 유지에 반대하지 않으면서도 중국의 노력을 평가하며 미국이 재검토할 것을 우회적으로 발신한 것”이라고 했다.

한미 동맹에 부정적 영향을 줄 것이란 분석도 나온다. 박원곤 한동대 교수는 “한중이 이 문제를 논의한 데 대해 미국이 어떻게 받아들이느냐가 중요하다”며 “한국이 중러를 지지한다고 받아들인다면 한미 간에 상당히 불편한 상황이 초래될 수 있다”고 했다.

일각에서는 북한의 ‘혈맹’인 중국 시 주석과 문 대통령이 대화 모멘텀에 방점을 찍고, 제재 완화 문제까지 논의했다는 점은 김 위원장에게도 일정 부분 영향을 줄 것이란 해석도 나온다.

고유환 동국대 교수는 “중러 결의안이 비핵화 협상의 교착 국면을 타개할 수 있는 대안이 될 수 있다는 의미에서 (한중 정상회담의 논의는) 북한에 유인책을 제공한 것”이라며 “북한은 연말까지 미국이나 주변 국가의 정세를 감안해 최종입장을 정리할 것”이라고 말했다.

전병곤 통일연구원 부원장은 “국제사회에서 중국의 뒷배가 필요한 북한이 ICBM 발사까지 감행하기에는 상당한 부담을 느낄 것”이라고 했다.

다만 미국의 전향적 반응이 없다면 북한은 예정대로 ‘새로운 길’의 수순을 밟을 것이란 전망이 우세하다. 신범철 아산정책연구원 안보통일센터장은 “제재 완화에 대해 문 대통령은 내심으로 지지해 왔지만 미국 때문에 에둘러 표현했다는 것을 북한도 이미 알고 있다”며 “북한이 셈법을 바꾸기에는 상황이 녹록지 않다”고 했다.

베이징·청두 임일영 기자 argus@seoul.co.kr

서울 박기석 기자 kisukpark@seoul.co.kr

서울 서유미 기자 seoym@seoul.co.kr

2019-12-24 3면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지