‘무상복지 논란’ 쟁점은

2010년 지방선거부터 2012년 대선까지 한국 사회는 무상급식, 무상보육, 누리과정, 기초연금 등 무상복지 논란을 한 차례 겪은 바 있다. 3~4년 동안 정책들이 정착되는가 했더니 이번에는 중앙정부와 지방정부 간 재정 분담을 둘러싼 갈등이 터져 나왔다. 정치권에서는 보편적 복지 논쟁이 재현됐다.

최근 논쟁이 단순하게 과거의 재현에 머물지만은 않았다. 2012년 대선에서 여권이 0~5세 무상보육, 기초연금, 고교 무상교육, 무상 초등 돌봄교실 등의 공약을 주도했고 실제로 정책들이 시행됐기 때문이다. 3~4년 시행해 본 뒤 최근 다시 불거진 논쟁은 무상복지 자체와 함께 재원 부담 주체에 관한 논쟁으로 확산됐다.

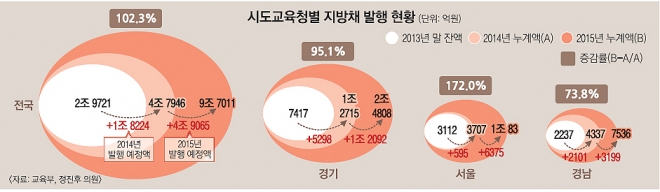

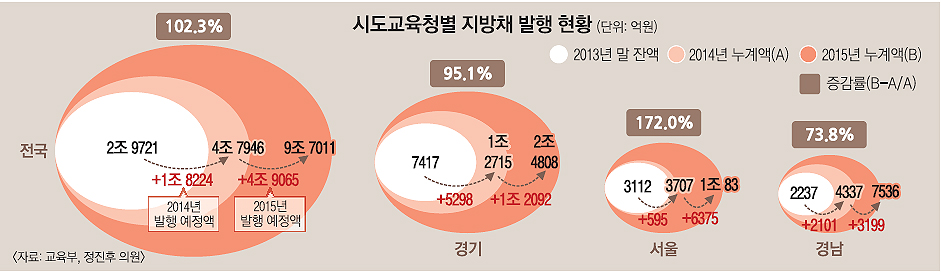

여권은 중앙정부를, 야권은 지방정부를 대변하는 식의 구도가 형성되며 정치권에서는 법안 발의 등의 ‘행동’이 뒤따르고 있다. 7일 당·정·청은 “지방채 발행 한도를 추가 확대할 테니 지방교육재정교부금 안에서 지방자치단체와 교육청이 누리과정 재원을 확보해야 한다”고 했다.

반면 야권은 누리과정 등의 예산을 교부금이 아닌 국고 예산으로 편성하는 방안을 이참에 법률에 명시할 계획이다. 이르면 다음주 중 유아교육법 개정안 등을 제출할 계획인 김성주 새정치연합 의원은 “지방재정이 열악한 지역일수록 교부금을 국가 전체적으로 추진하는 복지정책에 소진한 뒤 자체 복지를 방치해 복지 수혜의 지역 격차가 커지고 있다”면서 “대선 공약으로 내건 복지 정책의 비용은 중앙정부가 감당하는 게 옳다”고 밝혔다. ‘광은 대통령이 팔고 지자체가 피박 쓰는’ 상황을 법률로 타개하겠다는 뜻이다. 정진후 정의당 의원은 “내년도 누리과정, 교원 명예퇴직 보상 등을 위해 교육청이 빚을 내면 전체 빚이 9조 7000억원으로 올해의 2배 이상이 된다”면서 “누리과정을 쭉 계속해야 하는데 언제까지 빚을 내라는 말인가”라고 되물었다.

중앙정부와 지방정부 간, 여야 간 대립은 또 다른 쟁점을 품고 있다. 지금 한국 사회에 적정한 복지 수준이 어디까지인가란 물음에 관한 것이다. 새누리당 김 대표는 “정책의 우선순위를 재조정하는 타협의 지혜를 발휘할 때”라고 말했다. 선별적 복지와 보편적 복지 중 우선순위를 정하자는 뜻이지만 야권에서는 이참에 성장과 복지 중 선택을 해야 한다는 아전인수 격 해석도 나왔다. 내년도 3조 9284억원에 달하는 누리과정 예산 때문에 허덕이는 현실과 별개로, 지난해 경제협력개발기구(OECD) 교육지표에 따르면 우리나라의 국내총생산(GDP) 대비 정부 부담 공교육비 비중이 4.8%로 OECD 회원국 평균(5.4%)에 못 미친다는 지적도 상존하기 때문이다.

홍희경 기자 saloo@seoul.co.kr

2014-11-08 4면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지