베네치아비엔날레 한국관 작가 이용백 인터뷰

“소회요? 이제 겨우 국제무대에 데뷔한 거지요. 사실 비엔날레만 딱 하고 그치는 작가들이 얼마나 많습니까. 제가 베네치아비엔날레를 처음 접한 게 26살 때인데, 비엔날레 참가작이라고 해서 다 수준이 높은 것만도 아닙디다. 그때부터 비엔날레 자체가 목표라기보다 데뷔전이라고 생각했어요. 그 생각엔 변함이 없습니다.” 2일(현지시간) 오후 3시 이탈리아 베네치아의 해변공원 카스텔로 자르디니 안에 자리 잡은 베네치아비엔날레 한국관. 이용백(45) 작가는 의외로 덤덤했다. 담담한 그의 표정과 달리 한국관 인기는 무척 좋았다. 미국의 뉴욕현대미술관, 구겐하임미술관, 메트로폴리탄미술관, 영국 테이트모던갤러리 등 유명 미술관 대표들과 이사회 멤버들이 줄줄이 다녀갔다. 여기엔 두 가지 힘이 작용했다. 첫째는 미국의 철학자 존 라이크만 컬럼비아대 교수다. 그는 한국관 전시 서문을 썼다. 여러 나라에서 공들이는 일급 이론가인 라이크만 교수가 한국관을 택했다는 얘기가 퍼지자 현대미술 관계자들이 ‘대체 어떤 전시길래’ 하면서 큰 관심을 보였다.

베네치아비엔날레 한국관 작가 이용백

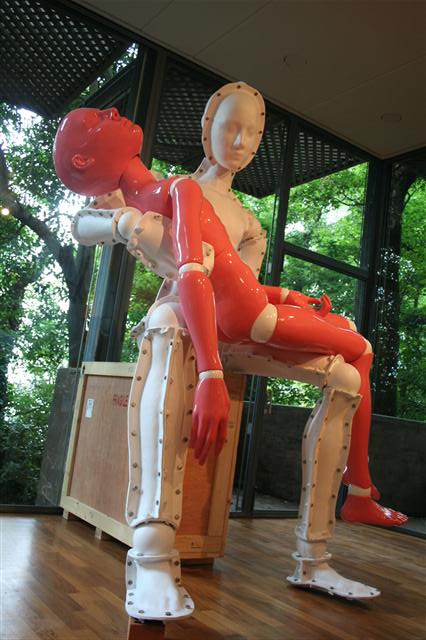

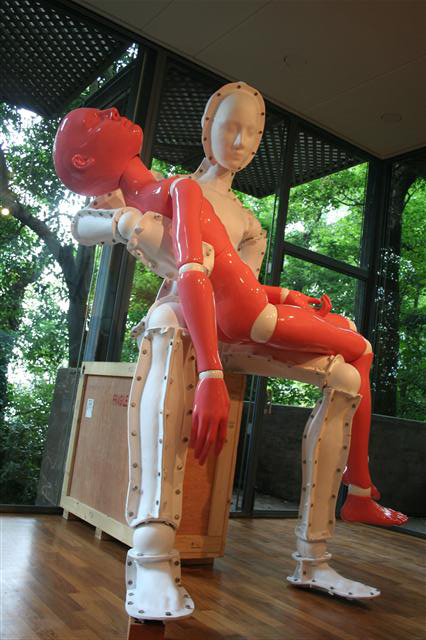

다른 하나는 올해 베네치아비엔날레 총감독인 비체 쿠리거가 제시한 ‘일루미네이션’이라는 큰 주제다. 일루미네이션에는 조명이라는 뜻도 있지만 쿠리거는 이를 애써 ‘Illumi-nation’으로 표기해 민족국가에 대한 재조명을 촉구하고 있다. ‘사랑은 갔지만 상처는 곧 아물겠지요’(The Love is gone, but the Scar will heal)라는 제목 아래 에인절 솔저 시리즈, 피에타 시리즈 등으로 20세기 한국 현대사를 압축해낸 한국관 작가의 생각과 딱 들어맞는 셈이다.

이용백의‘에인절 솔저’. 꽃 그림 같지만 자세히 들여다 보면 꽃무늬 군복을 입은 군인들이 천천히 움직이고 있다.

성모 마리아와 예수를 다룬 ‘피에타-자기죽음’

→설치 작품 ‘빨래’가 재밌다.

-이탈리아에 와서 떠올린 아이디어였다. 베네치아에는 골목길마다 빨래를 널어놓은 곳이 많은데, 그걸 보고 참 평화롭다는 느낌을 받았다. 에인절 솔저에 쓰였던 군복을 빨래처럼 널어놔 쉬어 간다는 느낌이 나도록 하면 어떨까 싶었다. 다른 국가관들이 모두 자극적이고 강렬한 이미지를 추구하길래 나까지 그럴 필요는 없지 않겠느냐 싶기도 했다. 참자, 조용히 가자라고 생각했다.

→반응은 어떤가.

-의외로 뜻을 알아봐 주는 사람이 많아 기분 좋다. 독일 친구는 “다른 전시장에는 탱크를 가져다 놨던데 넌 평화를 널어놓았구나.” 하더라. 서양 사람들은 아무래도 1960년대 (미국에서 일었던 반전운동인) 플라워 무브먼트나 우드스탁 페스티벌 같은 것을 연상하는 것 같다. 서양 기자나 미술계 관계자들이 그런 질문을 많이 한다.

→군복 명찰에 다른 작가들 이름이 들어가 있던데.

-내게 영향을 준 사람들이다. 백남준 같은 유명 예술가도 있고 이번 한국관 커미셔너인 윤재갑도 있다. 친한 친구나 후배들 이름도 넣었다. 하하하. 우리나라 현대미술은 1990년대부터라고 본다. 그 이전에는 남의 것을 가져다 그냥 베낀 것이고. 그래서 전시 제목은 한국 현대미술사에 대한 것이기도 하다. 서구 주류 미술에 대한 추종과 사랑은 가고, 그로 인한 상처도 메워져야 하지 않나 싶다. 이런 맥락을 공유한다고 생각되는 작가들 이름을 골라서 넣었다.

→피에타나 꽃을 쓴 것도 그런 맥락인가. 가치의 전복 같은.

-그런 측면이 있다. 마리아가 죽은 예수를 안고 있는 피에타 도상은 정말 그간 수많은 작가들이 수많은 방식으로 표현해 왔다. 그리고 꽃은 너무도 흔하고 대중적이라는 이유로 현대미술이 가장 피하는 소재다. 거꾸로 이걸 써 보자 싶었다. 대신 모자(母子) 관계를 피하기 위해 거푸집을 고스란히 노출시키고, 꽃을 가장 안 어울리는 군복에 집어넣었다.

→군복에 꽃을 넣은 발상이 무척 새롭다.

-군복의 얼룩 무늬만큼 환경친화적인 것도 없다. 사막 군복은 사막과 닮아 있고, 일반 군복은 숲과 닮아 있다. 꽃으로 된 세상이라면 군복이 꽃과 가장 닮아 있지 않을까 하는 게 처음 시작이었다. 꽃과 군복, 평화 속에 숨겨진 전쟁, 화려함 속에 숨겨진 잔인함, 우리의 현대문명 등으로 에인절 솔저의 키워드가 확장된 거다.

→흥행이 잘돼 기분 좋겠다.

-미술 관련 책에서나 보던 (유명한) 분들을 어제오늘 참 많이 만났다. 대단한 행운이다. 그러나 이제 시작일 뿐이다. 비엔날레 이후 어떤 작업을 계속 해낼 수 있느냐는 것이 가장 중요하다.

→다음 전시 구상은.

-9월쯤 중국 베이징 갤러리핀에서 전시할 계획이다. 미술관급 갤러리인 데다 천장도 7m 정도 높이여서 규모를 키울 생각이다. 비엔날레 전시가 핵심만 추려냈다면 베이징 전시 때는 에인절 솔저를 구체관절인형 100개로 확장해 천장에 매달아 볼 생각이다. 컬처 월(Culture Wall) 작업도 생각 중이다. 베이징올림픽 때 가난한 빈민촌 풍경을 가린다고 벽을 세웠는데 실제 중국 당국이 그 벽에다 그런 이름을 붙였다고 한다. 그걸 보고 한국이 서울올림픽 때 하던 짓과 똑같구나 했는데, 일본 사람들에게 물어보니 도쿄올림픽 때도 그랬단다. 정치 권력의 그런 콤플렉스, 그게 이 전시 주제와도 통하는 것 같고 해서 한번 재밌게 표현해 볼 생각이다.

→한국관 건물을 둘러싸고 말이 많은데 전시를 직접 해 보니 어떤가.

-건물을 고쳐야 한다. 공간 문제가 정말 심각하다. 베네치아비엔날레는 국가관 형식이기 때문에 국가 대항전 성격이 있다. 그래서 모든 작가들이 충격적인 뭔가를 내놓기 위해 심혈을 기울인다. 그런데 이 전시 공간은 그런 작업을 할 수가 없다. 천장은 너무 낮고 창을 크게 달아 바깥 빛이 다 들어온다. 나 같은 설치 작가도 애먹었는데 평면이나 그림을 하는 작가들은 어땠을까 싶다. 전시하기 어려운 공간이라기보다 전시하기 안 좋은 공간이다. 그렇다 보니 전시에 맞게 고치는 데만도 매번 1억원씩 쓴다고 하더라. 한국관이 처음 생긴 게 1995년이다. 그동안은 자리 잡는 데 치중했다면, 이제는 뭔가 근본적인 대책을 내놓을 때가 되지 않았나 싶다.

글 사진 베네치아(이탈리아)

조태성기자 cho1904@seoul.co.kr

2011-06-04 16면

Copyright ⓒ 서울신문. All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지