로열티로 살아가는 ‘특허괴물’

2000년대 중반 이후 전세계 전자·IT업체 사이에서는 ‘특허괴물(Patent Troll)’로 불리는 존재가 거론되기 시작했다. 특허괴물은 특허를 상용화할 생각 없이 지적재산권만을 행사하는 기업들을 뜻한다.

특허청 관계자는 “오랜 시간 동안 영위하며 많은 특허권을 갖고 있던 업체들이 일시에 어려워지자 이들의 특허만을 사들이는 곳들이 등장하기 시작했다.”고 설명했다. 연간 5000억달러가 넘는 것으로 추산되는 특허권 시장을 겨냥한 새로운 업종의 등장이었던 셈이다.

이들은 무차별적으로 특허를 사들인 뒤 조금이라도 연관이 있는 제품을 생산하는 기업들을 공격한다. 소송을 거론하며 협박도 서슴지 않는다. 특허권 침해가 인정될 경우 생산 제품에 그치지 않고 과거에 판매한 제품, 미래에 판매할 제품도 비용을 지불해야 하기 때문에 대부분의 기업들은 타협을 선택한다.

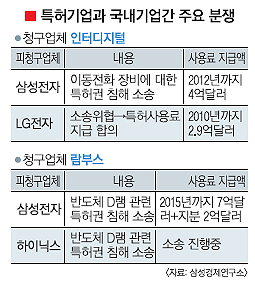

대표적인 특허괴물로는 인터디지털과 인텔렉추얼벤처스(IV), NTP 등이 꼽힌다. 인터디지털은 4200개 이상의 휴대전화 관련 특허를 갖고 있다. 기초적인 설계 단계와 아이디어 특허를 많이 보유하고 있어 피하기가 쉽지 않다. 삼성전자가 2012년까지 4억달러, LG전자가 2010년까지 2억 9000만달러를 로열티로 지불하고 있다. 워크아웃 중인 팬택은 로열티 7600만달러를 자본금 출자로 전환시키는 방법으로 해결해야 했다.

NTP는 캐나다 리서치인모바일(RIM)에 매출의 5%가 넘는 금액을 로열티로 요구하다 합의금으로만 10억달러를 받아 챙겼다. 한국도 2006년 이 시장에 본격적으로 뛰어들었다. 대기업과 국책 연구기관 등이 투자자로 참여해 설립한 SPH아메리카는 지난해부터 전자통신연구원(ET RI)을 대신해 노키아, 모토롤라 등 17개 업체를 상대로 휴대전화 특허 소송을 진행하고 있다.

박건형기자 kitsch@seoul.co.kr

2010-05-18 18면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지