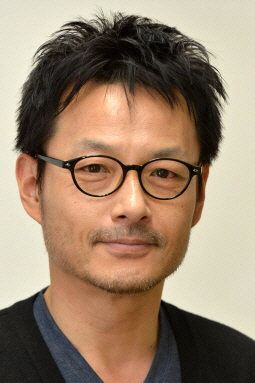

진경호 부국장 겸 사회부장

한데, 고백하건데 난 지금 우리 동네 구청장 이름을 모른다. 지난 선거 때 흘끗 보고는 바로 잊었다. 구의원 이름? 말할 나위가 없다. 하지만 그렇게 3년 반을 지내고도 구청장 이름을 모르는 죗값은 치르지 않았다. 아니, 치르지 않았다고 생각하며 산다. 내겐 차라리 대통령이 가깝지, 구청장은 정말 먼 동네 사람이다. 자책하진 않는다. 얼마 전 지방자치 토론회에 가보니 패널로 나란히 앉은 교수들도 5명 모두 제 동네 구청장 이름을 몰랐다. 그런 전문가들끼리 지방자치의 내일을 걱정했다.

지방도, 자치도 없는 지방자치선거를 우린 또 치른다. 박근혜 정부에 대한 중간평가라 하고, 간판도 없는 안철수당 지지율이 어떻고, 민주당의 운명이 걸렸네 마네 하며 새해 벽두부터 들썩이고 있다. 정치판에선 아무개 대항마로 누굴 세울지 주판알 굴리기에 바쁘다. 장기판의 졸도 아닐진데 멀쩡한 장관을 차출한다는 소리도 나온다. 언론도 다를 바 없다. 지방선거 기사에 지방이 없다. 지역현안이 무엇이고, 누가 적임일지 아무리 들여다봐도 알 수 없다. 여야 전략이 어떻고, 누가 출마하는데 누가 앞서고 하는 경마식 보도만 넘친다. 이름은 지방선거인데 중앙이 부산스럽다. 자치선거라는데 주민은 들러리다. 이러니 내가 구청장 이름쯤 모르는 건 결코 자책 사유가 아니다.

‘여의도 정치’의 전국판(板), 중앙권력과 지방권력의 결탁일 뿐인 지방자치를 마냥 풀뿌리 민주주의라고 자찬할 수는 없다. 내년이면 민선자치 부활 20년이다. 유럽과 같은 자생적 지방자치의 역사를 지니지 못한 탓만 하고 있을 순 없다. 새누리당, 민주당, 안철수당이 아니라 정말 우리 동네 일꾼에게 투표한다는 마음으로 맞을 선거가 돼야 한다. 정당공천을 없애자는 말이 아니다. 공천, 해야 한다. 다만 지금처럼 중앙당의 낙하산 공천이 아니라 각 지역에서 주민들 뜻을 물어 공천하도록 해야 한다. 선거 시기와 임기도 주민들이 정하고 바꿀 수 있어야 한다. 임기 4년 서울시장은 가을에, 임기 3년 충남지사는 봄에 뽑을 수 있어야 한다. 그래야 지방자치선거의 정치 과잉을 줄인다. “식당 하면서 가만 보니까 내가 구청장 하면 더 잘할 것 같더라고요”라며 차차기 지방선거 출마를 선언한 ‘톱게이’ 홍석천이 용산 말고도, 경주에서도 남원에서도 나와야 한다. 그게 비정상 지방자치선거의 정상화다.

논설위원 jade@seoul.co.kr

2014-01-03 31면

Copyright ⓒ 서울신문. All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지