한국은 왜 저출산 국가가 됐나

2035년 대한민국 수도 서울, 직장인 A씨는 오전 7시 커피를 들고 여유롭게 출근길 지하철에 오른다. 발 디딜 틈도 없는 ‘지옥철’은 옛말이다. 생산가능인구가 줄면서 출근길도 한산해졌다. 퇴근길 지하철 일반석은 노인들 차지다. 노약자석은 몇 년 전부터 유아, 임신부, 장애인을 위한 자리로 바뀌었다.

전문가들은 삼포세대(연애·결혼·출산 포기)란 말이 생겨날 정도로 팍팍한 현실, 정부의 뒤늦은 저출산 대책, 가치관의 변화 등 여러 요인 중에서도 과도한 자녀 교육 부담을 주요 요인으로 꼽는다. 양육비와 교육비 부담 때문에 젊은 부부들이 아이 낳을 생각을 못 한다는 것이다.

2011년 보건복지부의 ‘저출산·고령화에 대한 국민인식조사’ 보고서를 봐도 60.2%가 자녀 양육비와 교육비 부담 때문에 아이를 더 못 낳는다고 답했다. 한국은행에 따르면 우리나라 가계 소비에서 교육비가 차지하는 비중은 7.4%(2009년 기준)로 프랑스(0.8%)와 미국(2.6%) 등 다른 선진국의 3~9배에 이른다. 아이를 낳아 결혼을 시킬 때까지 아들에게 평균 3억 5528만원, 딸에겐 3억 3955만원이 들어간다는 한국보건사회연구원의 연구 조사 결과도 나와 있다.

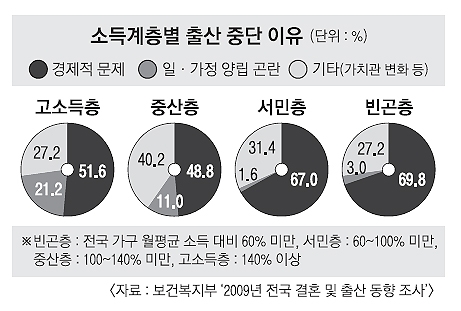

교육비 부담은 고소득층이라고 해서 다르지 않다. 복지부의 ‘2009년 전국 결혼 및 출산 동향’ 조사에 따르면 고소득층의 51.6%가 아이를 더 낳기 어려운 주된 이유로 경제적 문제를 꼽았다. 중산층 역시 48.8%가 경제적 문제 때문에 아이를 낳기 어렵다고 답했다. 경제적으로 비교적 여유로운 이들마저 자녀 교육의 ‘덫’에 빠져 출산을 꺼리는 것이다. 사교육에 따른 무한 경쟁 현실을 반영한다.

복지부 고위 관계자는 “사회경제적 지위가 높지 않으면 사는 게 힘들다 보니 계층 유지 또는 상향 이동을 위해 자녀에게 교육비를 쏟아붓고 있다”며 “범정부 차원에서 과도한 교육비 문제를 적극적으로 해결하지 않는 한 저출산 대책만으로는 한계가 있다”고 지적했다.

이현정 기자 hjlee@seoul.co.kr

2014-11-24 4면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

![thumbnail - ‘할리우드 간판’ 무단침입한 女배우…속옷 주렁주렁 걸었다 [포착]](https://img.seoul.co.kr/img/upload/2026/01/28/SSC_20260128094635_N2.png.webp)