공기업 이어 대기업으로 확산

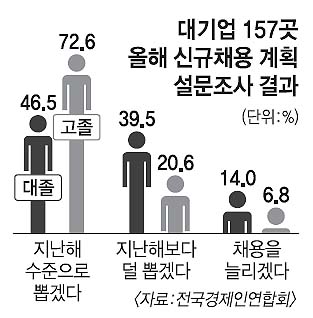

구직자들이 선호하는 공기업과 공공기관, 대기업의 채용에서 고졸 출신을 정책적으로 우대하면서 대졸 출신과 늦깎이 구직자들 사이에 볼멘소리가 나오고 있다. 전문대나 지방 4년제 대학을 나온 졸업생 가운데 일부는 자신의 최종 학력을 고졸로 기재해 지원하는 실정이다. 이들은 고졸 채용을 장려하는 취지를 이해하면서도 역차별이 아니냐고 주장한다. 하지만 학벌사회 타파와 세계 최고 수준의 대학 진학률에 따른 사회적 비용을 고려하면 고졸 채용을 장려해야 한다는 반박 논리도 만만치 않다.

그러나 캠코가 지난 3월 채용한 대졸자 중심의 청년인턴(100명)의 경우 평가에 따라 절반만 정규직으로 전환한다는 방침이어서 대졸과 고졸 출신 간 형평성에 어긋난다는 지적도 나온다. 서울 지역 4년제 대학 경제학과에 재학 중인 민모(25)씨는 “공기업은 선호도가 높아 다들 각종 자격증 시험과 인턴 경험에 매달리고 있는데 고졸에게만 따로 정원을 떼어 주고 정규직으로 전환해 준다는 말에 기운이 빠진다”고 털어놨다.

대한주택보증도 지난 21일 신규 채용 공고를 내면서 지난해보다 고졸 채용 규모를 2배로 확대한다고 밝혔다. 채용 인원은 12명에 불과하지만 전체 신규 채용인원(40명)의 30%에 해당한다. 지난해 각 지방자치단체가 9급 기술직군에 앞다퉈 도입한 고졸 경쟁 임용시험도 기존의 공개경쟁 임용시험과 비교하면 시험과목 수가 적고 경쟁률이 낮아 ‘고졸 특혜’라는 지적이 나왔다. 지방 전문대 출신의 구직자 이모(26·여)씨는 “공기업이나 공공기관 가운데 고졸 출신을 따로 채용하거나 우대하는 곳이 많다 보니 전문대생은 4년제 졸업생과 고졸생 사이에 낀 신세가 됐다”면서 “나를 포함해 동기들 중에 아예 대졸 학력을 숨기고 고졸 채용에 지원하는 사람들도 많다”고 말했다.

고졸 채용 확산과 함께 대졸자와 30대 구직자들의 불만이 커지면서 일각에서는 학력별·연령별 갈등으로 이어질 수 있다는 우려의 목소리도 나온다. 15~29세의 청년을 공공기관과 지방공기업 정원의 3% 이상 고용하도록 한 ‘청년고용촉진법’은 30대 구직자들의 극심한 반발로 개정 한 달여 만인 지난 11일 청년의 범위를 39세로 확대하도록 수정돼 국회에 재발의되기도 했다.

오호영 한국직업능력개발원 연구위원은 “청년층 실업 문제의 심각성이 대졸자에게 집중되고 있다”면서 “고등학교와 전문대, 4년제 대학의 역할을 명확히 구분해 각각의 교육 내용과 노동시장을 연계하는 노력이 필요하다”고 조언했다.

윤샘이나 기자 sam@seoul.co.kr

2013-06-26 12면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지