몸쓰는 일 → ‘나댄다’고요? 승진 힘겨워 → 기피 대상에

교사들이 스트레스에 시달리고 있다. 학생들 가르치랴, 학부모 상대하랴, 연구 수업 준비하랴, 승진에 신경 쓰랴, 장학 지도에 대비하랴, 선임·후임 교사들과 원활한 관계 유지하랴…. 최근 도입된 교원능력개발평가도 적잖은 압박이다.하지만 드러내놓고 내색할 수도, 화를 낼 수도 없다. 교사라는 직업적 특성과 함께 스승이라는 사회적 인식이 복합적으로 작용하기 때문이다. 이에 따라 교육계 안팎에서는 교사들을 항상 미소지어야 하는 ‘감정노동자’로 분류하는 경향이 나타나고 있다.

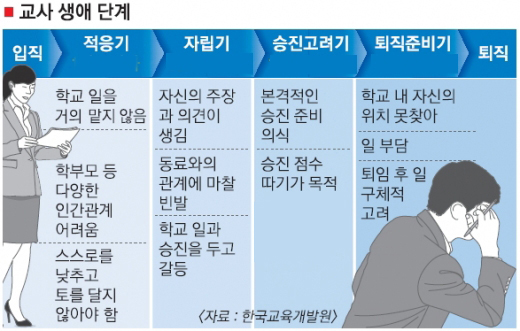

14일 한국교육개발원의 ‘교사 생애 단계별 역량 강화 방안 연구’에 따르면 1명의 평교사는 ‘적응기-자립기-승진 고려기-퇴직 준비기’ 등 4단계를 거친다. 내용을 살펴보면 교사들이 적잖은 스트레스를 받는다는 것을 알 수 있다.

●초임기 학부모 관계 서툴러

실제 초임 교사들의 적응기 스트레스가 만만찮다. 부적응이 주류를 이룬다. 발령 초기인 탓에 학교에선 단순업무를 맡기는 경우가 흔하다.

서울의 한 중학교 김모(28·여) 교사는 “20~30대 교사는 몸을 쓰는 ‘일꾼’으로, 30~40대 교사는 ‘브레인’으로 표현된다.”고 말했다. 교사로서 자괴감에 빠지는 것도 예사다. 초임 교사들은 학부모 등의 다양한 관계에 지혜롭게 대처하기가 쉽지 않다. 서울의 한 초등학교 문모(29·여) 교사는 “수시로 찾아오는 학부모들을 대할 때는 좌불안석이었다.”고 털어놓았다.

●가만 있으면 “무능하다” 찍혀

교사 5년차 정도 넘기면 이른바 자립기가 된다. 자기 주장과 의견이 생기고 다양한 맥락들을 파악할 수 있게 되지만 조직 내 인간관계 형성이 매우 어렵다는 것도 동시에 느끼는 시기다. 학교 일과 개인 일을 놓고 갈등도 낳는다. 소신 있게 열심히 일하면 ‘나대는’ 것이 되고 그러지 않으면 ‘조직에 도움이 안 되는’ 교사로 인식되기 일쑤라는 것이다.

서울의 한 공립고 박모(38·여) 교사는 “학생들을 잘 가르치기 위해 자료집이라도 만들면 선임 교사들이 ‘연구 점수 필요하니. 너 왜 그거 해. 애 키우기도 바쁘면서’라고 캐묻고 간섭해 괴롭다.”고 말했다.

40세 전후의 15년차 교사쯤 되면 승진을 생각하지 않을 수 없다. 나이 든 평교사들을 향한 젊은 교사들의 곱지 않은 시선도 부담이다. ‘승진에만 목맨 교사’는 교직 사회에서 금기시되고 있지만 나이에 걸맞은 자리에 있어야 한다는 생각이 앞서는 게 현실이다.

퇴직을 준비하는 교사는 젊은 교사·학생·학부모 모두의 기피 대상이다. 설사 그렇지 않더라도 본인 스스로 그런 인식을 가질 때가 많다. 30년 넘는 교직 생활을 마감한 뒤 새로운 사회에 적응하는 것 등에 따른 두려움이 몰려오기 때문이다. 지방의 한 공립고 이모(55·여) 교사는 “나이 들어서 열정적이어도 너무 설치는 것 같아 보기 안 좋더라.”면서 “나를 찾는 곳이 없는지 학교 밖으로 눈을 돌리고 있다.”고 말했다.

김왕배 연세대 사회학과 교수는 최근 발표한 ‘감정노동자의 직무 환경과 스트레스’라는 제목의 논문에서 교육자도 ‘감정노동자’에 넣었다. 김 교수는 “특히 교육 서비스를 포함하는 공공서비스 부문 종사자들의 스트레스가 민간 부문보다 더 높게 조사됐다.”고 강조했다.

이영준·명희진기자

apple@seoul.co.kr

2012-05-15 1면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지