“손님들 불쾌…” 식당서조차 문전박대받는 장애인

“이제 오지 마세요. 손님들이 불쾌해해요.” 지난해 12월 12일 오전 11시 서울 수유동의 한 음식점. 음악가인 시각장애인 송율궁(39)씨가 어머니와 육개장 세 그릇을 먹고 계산을 하려 하자 주인이 한 말이다. 어머니와 5년간 드나들던 단골 음식점이었다. 돈을 더 낼 테니 음식을 팔아 달라고 요청했지만 주인은 고개만 가로저었다. 아침을 잘 안 먹는 송씨도 이 집 육개장이라면 두 그릇씩 먹어 어머니를 기쁘게 만들었던 곳이다. 등산객도, 노숙자도, 노인도 5000원만 있으면 누구나 어울려 식사를 하던 곳이었다. 하지만 장애인만은 예외였다. “손님들이 혐오스러워한다.”는 것이 문전박대의 이유였다.

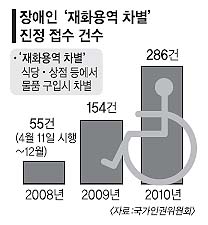

7일 국가인권위원회에 따르면 장애인차별 진정건수는 2005년 121건, 2006년 113건, 2007년 239건에서 장차법이 시행된 뒤인 2008년 695건, 2009년 745건, 지난해에는 2402건으로 급증했다. 하지만 장차법에 따라 법적 구속력을 갖는 ‘시정명령’을 받은 경우는 지난해 4월 단 1건에 불과했다. 이에 대해 법무부 관계자는 “장애인 차별 진정은 대부분 인권위의 권고로 끝나기 때문에 시정명령 조치로 이어지지 않는다.”고 해명했다.

하지만 장애인 인권단체 등 전문가들의 설명은 다르다. 이들은 장차법으로 장애인에 대한 차별이 고쳐지기까지의 과정이 길고 복잡하다고 지적했다. 차별을 받은 장애인이 인권위에 진정서를 제출하고 인권위가 시정권고를 하기까지 평균 101일이 걸렸다. 2010년 2402건을 처리하는 인권위 담당자는 8명에 불과해 일손이 부족하다고 지적했다.

임수철 장애우권익문제연구소 정책팀장은 “현행 장차법은 실효성이 없다.”면서 “차별을 입증하기 위해 몸이 불편한 장애인이 차별 현장을 녹음하고 기록해야 한다. 충분한 인력이 없어 처리 시간이 오래 걸리면 시정이 되기도 전에 포기하는 장애인도 많다.”고 강조했다.

김양진·김진아기자 ky0295@seoul.co.kr

2011-02-08 9면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지