천하절경 황산으로 유명한 중국 안후이성에 가면 3000여 점의 주산 관련 자료가 보관된 주산박물관이 있다. IT 전문 매체인 기즈모도(Gizmodo)가 세계에서 가장 오래된 스마트 반지(the world's oldest smart ring)’라고 소개한 청나라 때 은반지가 거기에 있다. 반지의 장식부분에 가로 1cm, 세로 0.5cm의 주판이 붙어 있다. 주판알의 지름은 1㎜가 채 되지 않지만 뾰족한 핀을 사용하면 실제 계산도 가능하다. 웨어러블(wearable· 착용형) 기기의 시조라고 불러도 될 것 같다. 그로부터 400여 년이 지난 지금 사물인터넷 기술로 무장한 웨어러블 제품들이 시계, 안경, 팔찌, 반지, 신발 등 다양한 모습으로 진화하고 있다.

주판반지 (출처: baidu)

주판반지 (출처: baidu)

웨어러블 기기(출처: Forbes)

웨어러블 기기(출처: Forbes)

웨어러블이 어떻게 발전해 왔는지 잠시 더듬어 보자. 현대적 의미의 착용형 기기는 대략 50년 전부터 연구가 시작되었다. 1968년 하버드 대학의 서덜랜드(Ivan Sutherland) 교수는 삼성 기어VR과 같이 머리에 쓰는 형태의 디스플레이(HMD, Head Mounted Display)를 처음 만들었다. 3D 가상현실의 원조격인 이 장치는 사용자의 머리 위 천장에 매달려 있었다. 사람들은 이 기계에 ‘다모클레스의 칼(Sword of Damokles)’이라는 서양 속담을 별명으로 붙여 주었다. 한 가닥 말총에 매여 있는 칼 아래 있는 것처럼 위험한 상태를 빗댄 말인데 연구원들이 꽤 불안했나 보다. 웨어러블 컴퓨터의 아버지로 불리는 스티브 만(Steve Mann) 교수는 1981년 고등학교 시절 최초의 웨어러블 디지털 안경인 아이탭(EyeTap)을 세상에 선보였다. 배낭에 넣은 컴퓨터와 헬멧에 장착된 카메라로 녹화는 물론 실제 화면에 컴퓨터 영상을 겹쳐서 보여주는 오늘날의 증강 현실(augment reality) 기능도 구현했다. 1999년 업그레이드 된 아이탭은 지금의 구글 글라스와 흡사하게 생겼다.

초기 HMD (출처: www.britannica.com)

초기 HMD (출처: www.britannica.com)

자이버넛의 포마(출처: google)

자이버넛의 포마(출처: google)

‘작동의 자유성’을 가지려면 앞에서 본 우스꽝스러운 기계들을 작게 만드는 소형화 기술이 필요하다. 요즘 스마트폰에 들어가는 카메라는 콩알만 하고 사물인터넷용 하드웨어인 인텔의 큐리(Curie)는 손톱 크기 정도로 작아졌다. 그리고 대륙의 실수로 불리는 샤오미의 보조배터리는 손바닥보다 작은 크기에 휴대전화를 6번 충전할 수 있는 2만mAh의 용량을 담았다. 스마트폰에 들어가는 각종 센서는 눈에 보이지도 않을 정도로 작다. 그리고 선으로부터 자유로우려면 와이파이, 블루투스, LTE와 같은 무선통신이 필요하다. 이제 이 모든 것이 준비되었다.

‘신체의 확장성’은 인간의 육체적 한계를 극복하고 두뇌의 기능을 보조한다. 영화 아이언맨에서 주인공 토니 스타크가 입는 형태의 슈트를 외골격(外骨格, Exoskeleton)이라고 한다. 이미 군사용이나 의료용을 넘어 산업현장에서도 사용되고 있다. 사람의 근력을 10배로 키워주는 것도 있고 걷기가 불편한 노약자의 걸음걸이를 도와주는 보행보조 제품도 나왔다. 또한 인공지능의 발달로 기억이나 학습, 인지와 같은 두뇌의 역할을 보조하는 기술도 놀라운 수준에 이르렀다. 예를 들면 인터넷 검색을 통해 필요한 정보를 찾는 것도 기억의 기능을 보조한다고 볼 수 있다.

끝으로 ‘자율적 인지성’은 환경을 자동으로 인식하는 센서와 이들로부터 필요한 정보를 찾아내는 빅데이터(Big Data) 기술의 발전으로 큰 문제가 없다. 이번에는 딱딱하고 어려운 용어들이 많이 나왔는데 걱정할 필요는 없다. 앞으로 필자와 IT 세계를 여행하다 보면 저절로 알게 될 것들이다.

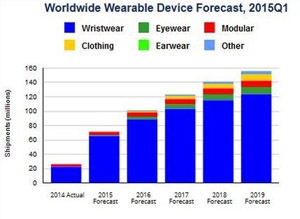

웨어러블 시장 전망(출처 IDC)

웨어러블 시장 전망(출처 IDC)

스마트폰 시대가 저물면서 사물인터넷에 대한 기대가 커지고 있다. 사물인터넷이 쓰이는 곳은 스마트홈, 헬스케어, 자동차, 산업 분야 등 다양하지만 스마트워치와 밴드를 필두로 하는 웨어러블 시장이 가장 빠르게 성장하고 있다. 시장조사 기관인 IDC에 따르면 2015년에 7200만대가 출하되어 전년 대비 173% 성장이 예상된다. 향후 5년간 연평균 42%로 커져 2019년에는 1억5000만대 규모의 시장이 된다고 한다. 의심의 눈으로 보던 웨어러블에 대한 인식도 많이 나아졌다. 포스트 스마트폰 시대의 대안 중 하나로 기대를 해도 좋을 것 같다.

R&D경영연구소 소장 jyk9088@gmail.com

약력▪ 삼성전자 종합기술원 연구임원(전) ▪ 삼성중국연구소 소장(전) ▪ 한국과학기술원 공학박사

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지