대구지하철 1호선 중앙로역을 찾은 자매가 추모의벽에 붙일 스티커 쪽지에 메시지를 쓰고 있다. 대구 김상현 기자

192명의 목숨을 앗아가고 151명의 부상자를 낳은 참사는 18일로 꼭 20년을 맞는다. 20대 청년이 가장이 되고, 40대 장년은 어느새 환갑을 훌쩍 넘길 정도로 오랜 시간이 흘렀지만 생존자들은 여전히 그날을 잊을 수 없다고 말한다.

류씨는 “쾌활하고 밝게 생활하다가도 어느 순간 문득 불안해진다”며 “마음 한구석에는 항상 안 좋은 생각이 자리 잡고 있는 것 같다”고 말했다. 사고가 수습된 지 몇 년이 지난 뒤에도 지하나 어두운 곳에 들어가면 심장이 쿵쾅거렸다. 갇혀 있다는 느낌이 두렵고 싫어 지하철이나 버스를 잘 타지 못했고, 누가 조금만 건드려도 바로 폭발할 정도로 신경이 곤두선 상태가 오래 지속됐다.

류씨는 “몸을 다치면 수술하거나 고치면 되는데, 마음을 다치면 어떻게 해야 하는지 그때는 몰랐다”며 “겉으로 드러나지 않는 내상을 치유하는 게 낯설고, 모두가 서툴렀다”고 돌아봤다.

어머니 잃은 아들 “유골 수습도 못해…아픔 현재진행형”

대구 지하철

2003년 2월 18일 대구 지하철 방화 참사 현장.불에 타 형체만 남은 전동차

정씨에게 그날의 기억은 “소나무의 옹이 같은 것”이다. 그는 “상처가 조금 아물긴 했지만, 완전히 없어지진 않더라. 비슷한 사건이 벌어지거나 그 일을 떠올리게 하는 순간을 마주할 때마다 속에서 다시 살아난다”며 “아마 옹이처럼 평생 안고 갈 것 같다”고 했다.

20년 전 어머니를 잃은 유족 황모(54)씨에게도 아픔은 생생히 남아 있다. 처음 화재 소식을 들었을 때만 해도 그는 “전동차 그 쇳덩어리가 불에 탈 수가 있겠나”라고 생각했다. 하지만 절에 간다던 어머니 소식이 그날 밤늦게까지 들려오지 않으면서 불안함은 공포로 변했다.

대구지하철참사 유가족이 15일 오후 서울 영등포구 여의도 국회 앞에서 열린 ‘대구지하철참사 20주기 추모위원회 국회 앞 기자회견’에서 발언 중 눈물을 흘리고 있다. 이날 기자회견에서 2.18 대구지하철참사 20주기 추모위원회는 유가족의 명예 회복과 참사의 진상규명과 제대로 된 추모사업을 촉구했다. 2023.2.15/뉴스1

황씨는 “유골이 남은 게 거의 없다 보니 휴지로 사람 형태를 겨우 갖춰서 관에 모셨다. 우리만 그런 게 아니라 대부분 가족들이 다 그랬다”며 “처음 커다란 천막을 친 곳에서 유골을 확인하는데, 옆 천막에서 차례대로 울려퍼지던 오열과 통곡 소리가 아직도 귀에 들리는 것 같다”며 말을 흐렸다.

이런 큰 고통 탓에 수년 간은 제사를 지내면서도 어머니에 대한 얘기 자체를 꺼내지 못했다. 황씨는 “어머니를 생각하는 것만으로도 눈물이 났다”며 “그러다가 트라우마 치유 방법 중 대화하거나 글로 적는 게 있다는 걸 알게 됐다”고 말했다.

“이태원 분향소 갈등, 우리 때와 똑같다” 눈물

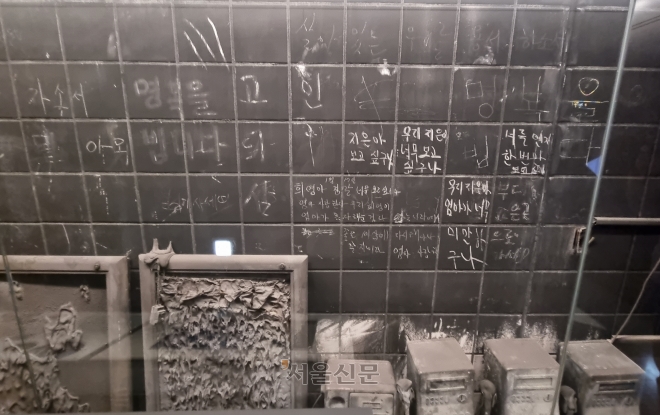

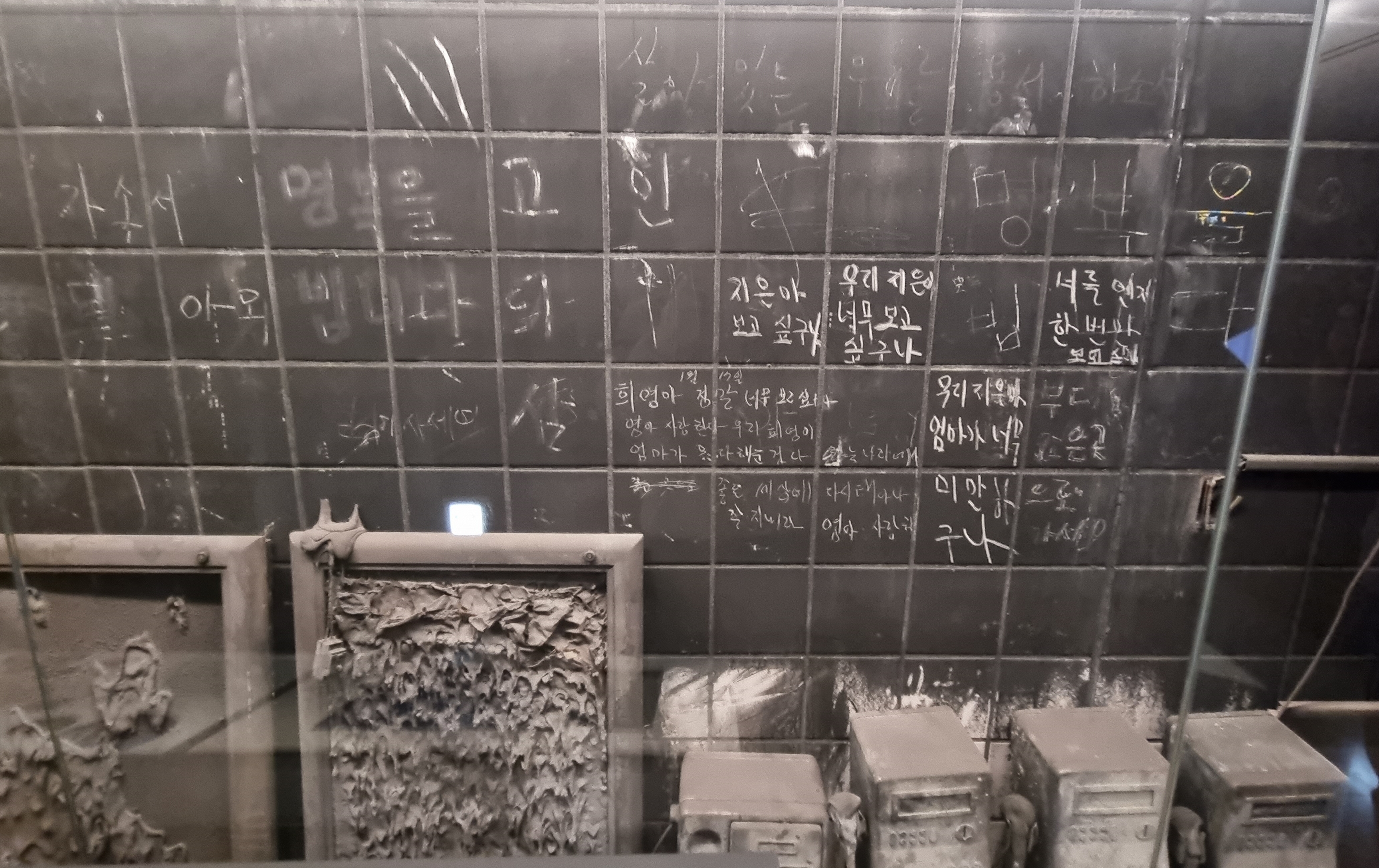

대구 지하철 1호선 중앙로역에 마련된 기억공간. 대구 김상현 기자

그는 “책임져야 할 사람들이 책임지지 않고 회피만 하는 게 더 상황을 악화시킨다. 사회가 더 발전하고 선진국이 되려면 시민들과의 신뢰를 쌓아야 하는데 그러지 못했다”며 “위정자들이 정면 돌파하지 않고 상황을 축소하고, 얼버무리는 모습을 보면서 가슴이 너무 아프다”고 밝혔다.

최근 이태원 참사 유족들이 서울광장에 설치한 분향소를 둘러싸고 벌어지는 서울시와의 갈등에 대해서도 “우리 때와 똑같다”고 안타까워했다. 황씨는 “대구 참사 때도 참사에 대한 기록이나 백서가 없었고, 6년이 지나 만들어진 추모 공원은 ‘시민안전테마파크’라는 이름만 달았을 뿐”이라며 “사회적 참사를 다루는 정부의 대응이 20년 전과 전혀 달라지지 않았다. 앞서 반성했다면 조금은 달랐을 것”이라고 했다.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지