3대 잇는 위안부 고통 다룬 연극 ‘봉선화’

아버지는 어머니가 위안부였다는 사실을 견딜 수 없었다. 어머니를 버린 아버지는 평생을 죄책감에 시달리다 죽었다. 트라우마를 안고 살아가던 아들은 어느날 굳게 닫힌 어머니의 말문을 열었고, 어머니는 비로소 가슴 깊이 숨겨뒀던 악몽을 훌훌 털어놓았다. 시간이 흘러 손녀가 태어났다. 손녀는 위안부라는 역사의 비극을 스스로 파고들며 대를 이은 가족의 아픔과 마주한다.

서울시극단 제공

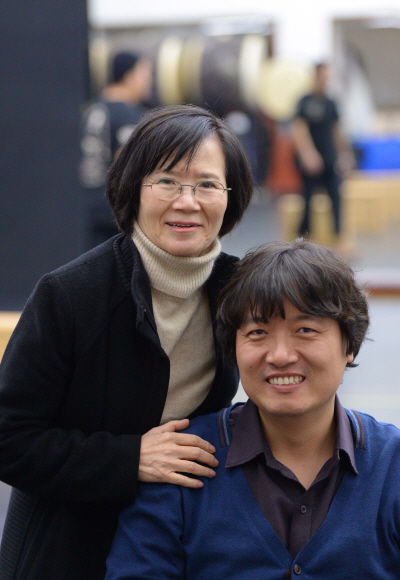

지난 15일 막을 올린 연극 ‘봉선화’ 이야기다. 그간 ‘고삐’, ‘그들의 오후’, ‘슬픈 아일랜드’ 등의 소설을 통해 국가의 폭력과 이념 갈등, 여성 인권 등 사회·정치적 문제들을 치열하게 써왔던 윤정모(67) 작가의 1982년작 ‘에미 이름은 조센삐였다’를 그보다 26살 어린 구태환(41·극단 수 대표) 연출이 연극으로 탈바꿈시켰다. 윤 작가는 이 무대의 희곡을 직접 썼다.

이언탁 기자 utl@seoul.co.kr

윤정모(왼쪽) 작가의 소설 ‘에미 이름은 조센삐였다’를 그의 아들뻘인 구태환 연출이 연극 ‘봉선화’로 재탄생시켰다. 세대를 넘나든 둘의 만남은 위안부 문제를 오늘을 사는 우리의 문제로 끄집어낸다.

이언탁 기자 utl@seoul.co.kr

이언탁 기자 utl@seoul.co.kr

최근 세종문화회관에서 이들을 만났다. 구 연출은 대학 시절 자신에게 영향을 준 윤 작가에 대한 이야기로 말문을 열었다. “대학교 1학년 때 수업 과제로 희곡 한 편을 쓰게 됐는데, 역사 문제에 대한 글감을 찾다가 ‘에미 이름은 조센삐였다’를 읽고 선생님의 팬이 됐어요. 이번 연극을 기획하면서 단장님(김혜련 서울시극단 단장)께 윤 선생님 이야기를 했는데, 선생님께서 바로 오셔서 깜짝 놀랐어요.” 윤 작가는 손사래를 쳤다. “아이고~ 난 희곡은 써본 적도 없고 못 쓴다고 했는데, 도와준다니까 하기로 한 거지.”

어머니와 아들뻘인 둘의 만남은 1982년 발표된 소설에 2013년의 숨결을 불어넣는 작업으로 이어졌다. 위안부였던 어머니와 아버지, 아들의 이야기에 새로운 세대인 손녀를 더했다. 문화인류학을 전공하는 손녀는 위안부 문제를 다루는 다큐멘터리를 준비하며 익명의 작가가 쓴 ‘조센삐’라는 소설을 발견하고, 그 내용과 일치하는 증언을 남긴 한 위안부 할머니를 알게 된다. 그들의 과거를 좇아가던 손녀는 자신이 몰랐던 할머니와 할아버지, 아버지의 삶을 마주한다.

아들과 손녀의 이야기로 변주된 극은 역사의 그림자를 3대에 걸쳐 드리운다. 이는 위안부 문제를 둘러싼 세대 간의 엇갈린 시선을 도드라지게 한다. 대학 총장 취임을 앞둔 아들은 자신의 딸이 위안부 문제를 파고드는 것에 불편한 심기를 보이지만, 그의 딸은 마치 운명이기라도 한 듯 연구에 빠져든다. “역사를 감추려 하는 기득권이 있는가 하면 반대로 파헤치려 하는 새로운 세대가 있습니다. 그 사이에서 불거지는 세대 갈등을 그렸어요.”(구 연출) 그 새로운 세대가 여성이라는 점도 흥미로운 대목이다. “손녀는 자신이 배우는 학문이 주류 역사와 문화를 탐구하는 데 반감을 가진 찰나에 위안부 문제를 알게 됩니다. 여성의 비극을 여성의 시각으로 펼쳐내죠.”(윤 작가)

윤 작가는 ‘에미 이름은 조센삐였다’ 외에도 ‘봉선화가 필 무렵’을 통해 또 한번 위안부 문제를 조명했다. 이번 작품을 위해서 두 달 내내 ‘문예창작교실 학생처럼’ 배우고 고쳐 가며 희곡을 써냈다. “그동안 국가와 사회, 식민지 등이 가한 폭력에 대한 작품을 많이 썼는데, 유독 식민지 폭력만은 조금도 해결이 안 됐어요. 그래서 자꾸 식민지 폭력을 이야기하려는 겁니다.”(윤 작가)

“과거의 역사가 지금 우리의 삶과 결부돼 있다는 걸, 위안부 문제가 당사자뿐 아니라 대(代)를 잇는 고통이라는 걸 연극을 통해 보여드리고 싶습니다.” 노 작가의 31년 전 작품을 무대에 올리는 젊은 연출가의 포부다. 윤 작가의 메시지 역시 31년 전과는 결이 다르다. “제가 바라는 건 치유입니다. 무대에서 느끼는 카타르시스로 3대에 걸쳐 받아온 상처를 조금이나마 치유해 주고 싶습니다.” 다음 달 1일까지 서울 세종문화회관 M씨어터. 2만~3만원. (02)399-1114~6.

김소라 기자 sora@seoul.co.kr

2013-11-18 22면