삶과 문학세계

늘 수줍어하던 문학소녀였다. 가까운 후배들에게조차 제대로 곁을 주지 못할 정도로 부끄러움을 탔다. 하지만 후배들은 어려움이 있으면 늘 그를 찾곤 했다. 친정 어머니 같고, 큰누이 같던 그의 마음 씀씀이 한 자락을 살며시 내비친 것이 빈소 입구에 붙여진 ‘부의금은 정중히 사양한다.’는 글귀다. 생전에 했다는 “나 죽으면 가난한 문인들에게 부의금을 받지 말라.”는 말이 뒤늦게 전해지며 후배들을 더욱 사무치게 했다.세상의 모든 상처받은 것들을 위로해 주던 ‘영원한 현역 작가’ 박완서는 그렇게 먼 길을 떠났다. 80세. 지난해 뒤늦게 발견된 담낭암으로 투병해 오던 그는 지난 22일 새벽 서울삼성병원에서 숨을 거뒀다. 1970년 불혹의 나이에 늦깎이로 등단한 뒤 꼬박 40년을 한결같이 써온 글쓰기도 함께 끝냈다. 지난해 여름 펴낸 산문집 ‘못 가본 길이 더 아름답다’와 같은 박완서 특유의 넉넉한 성찰과 위안의 글은 이제 활자로만 남게 됐다.

☞[포토] 한국 현대문학의 거목 박완서 타계

서울신문 포토라이브러리

아기를 안고 있는 젊은 시절의 박완서. 서울대 국문과에 입학하던 해에 한국전쟁이 터져 중퇴해야 했던 그는 “전쟁이 없었다면 선생이 됐을 것”이라고 말하곤 했다.

서울신문 포토라이브러리

서울신문 포토라이브러리

이언탁기자 utl@seoul.co.kr

서울신문 포토라이브러리

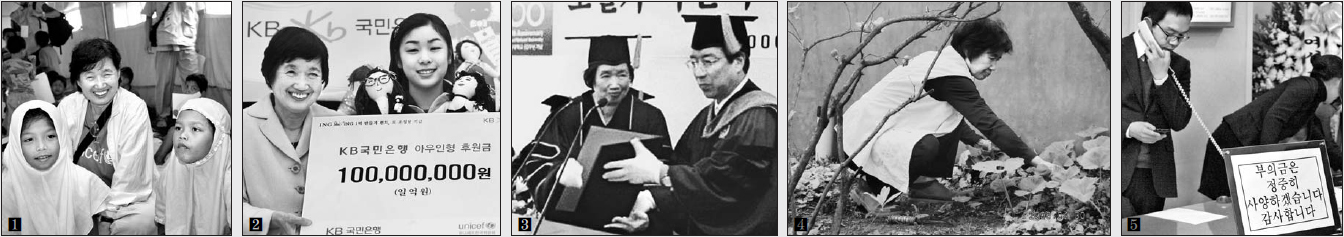

고인은 2005년 해일 피해를 입은 인도네시아 난민촌을 찾고(①) 2009년 피겨선수 김연아에게서 후원금(②)을 전달받는 등 1993년부터 유니세프 친선대사로 활동했다. 소설가로는 처음 2006년 서울대에서 명예 문학박사 학위를 받았으며(③) 경기 구리시 아차산 자락의 자택 텃밭 가꾸기(④)를 즐겼다. 유족들은 고인의 유지를 기려 부의금을 받지 않기로 했다(⑤).

이언탁기자 utl@seoul.co.kr

서울신문 포토라이브러리

이언탁기자 utl@seoul.co.kr

서울신문 포토라이브러리

한국현대사의 굴곡은 그 시대 누구에게나 그러했듯 그에게도 굵직한 생채기를 남겼다. 서울 숙명여고를 졸업한 그는 1950년 서울대 국문과에 입학했으나 한국전쟁이 터져 곧바로 중퇴해야 했다. 의용군으로 나간 오빠는 부상을 입고 돌아온 지 여덟 달 만에 세상을 떠났다. 학교 중퇴 이후 미8군 PX에서 일하다 박수근 화백을 만나 등단작 ‘나목’(裸木)의 모티브를 얻기도 했다.

상처는 쉬 가시지 않았다. 1970년 여성동아 장편소설 공모에 ‘나목’이 당선되며 본격적으로 글을 쓰기 시작한 박완서는 일관되게 한국전쟁을 들여다봤다. 전쟁이 보통의 사람들, 특히 여성들에게 어떻게 억압이자 상처로 작용했는지에 대한 탐구였고 스스로 치유하는 과정이었다.

지난해 계간문예지 ‘문학의문학’과 나눈 대담에서 그는 “6·25가 없었으면 글을 쓰지 않고 선생님이 됐을 수도 있었을 것”이라고 털어놓기도 했다.

●전쟁·참척의 고통까지 관조

1980년대에는 ‘살아있는 날의 시작’(1980), ‘서 있는 여자’(1985), ‘그대 아직도 꿈꾸고 있는가’(1989) 등의 작품을 통해 작가 입지를 굳혔다. 특유의 부드럽고 다독이는 문체 속에 급속한 산업화 속에 가정에서도, 사회에서도 소외감과 상실감에 시달리는 여성들의 목소리를 문단으로 본격 호출한 것이다. 1988년 남편을 폐암으로 잃었다. 석달 뒤 외아들마저 떠나보내는 참척(慘慽)의 고통을 겪었다. 가톨릭에 귀의한 그는 ‘나의 가장 나종 지니인 것’(1994), ‘그 산이 정말 거기 있었을까’(1995), ‘너무도 쓸쓸한 당신’(1998) 등을 통해 개인적 상처마저 관조하는 힘을 보여 줬다.

“경인년 꽃다운 20세에 6·25전쟁을 겪고 어렵게 살아남아 그 해가 회갑을 맞는 것까지 봤으니 내 나이가 새삼 징그럽다. 더 지겨운 건 육십년이 지나도 여전히 아물 줄 모르고 도지는 내 안의 상처다. 노구지만 그 안의 상처는 아직도 청춘이다.”

깊은 상처 속에서도 늘 글 속에 유머를 잃지 않았던 그는 가장 최근에 쓴 ‘내 식의 귀향’이란 글에서 이런 말을 한다. “남편과 아들이 잠들어 있는 천주교 공원묘지를 다녀왔다.…비석엔 내 이름도 생년월일과 함께 새겨져 있다. 다만 몰(沒)한 날짜만 빠져 있다. 멀지 않은 곳에 김수환 추기경의 묘소가 있는 게 저승의 큰 ‘빽’이다.” 이어지는 글. “다만 차도에서 묘지까지 내려가는 길이 가파른 것이 걱정스럽다. 운구하다가 관을 놓쳐 굴러떨어지면 늙은이가 살아날까 봐 조문객들이 혼비백산(하겠지)…실 없는 농담 말고 후대에 남길 행적이 뭐가 있겠는가.”

●유니세프 활동 ‘한국의 오드리 헵번’

그는 소설 바깥의 활동도 소홀하지 않았다. 1993년 유니세프 한국위원회 친선대사를 맡은 이래 소말리아, 에티오피아, 몽골, 인도네시아 등을 찾아다녔다. 암을 발견하기 직전인 지난해 9월에도 부산까지 내려가 유니세프 후원행사에 직접 참석했다. 유니세프 한국위 직원들은 “한국의 오드리 헵번 모습을 발견했다.”며 그 웅숭깊은 속내를 기렸다.

이제 지상에서 글쓰기는 끝났다. 그는 천상으로 자리를 옮겨 또 다른 소통과 위로의 글쓰기를 시작할 것이다.

박록삼기자 youngtan@seoul.co.kr

2011-01-24 8면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

![thumbnail - ‘할리우드 간판’에 무단침입한 女배우…속옷 주렁주렁 걸었다 [포착]](https://img.seoul.co.kr/img/upload/2026/01/28/SSC_20260128094635_N2.png.webp)