외국 방문시 필수품·밖에선 전혀 안보여… 서류 검토·참모들과 민감한 대화때 사용

버락 오바마 미국 대통령의 외국 방문 때마다 참모들이 챙기는 필수품의 하나가 텐트다. 대통령의 숙소와 가까운 방에 설치되는 이 텐트에는 도·감청을 차단하기 위해 소음을 일으키는 각종 장비가 설치되고 바깥에서는 내부를 볼 수도 없다. 기밀서류 검토나 참모들과의 민감한 대화는 모두 이곳에서 이뤄진다. 적성국은 물론 우방권 방문 때도 예외가 아니라고 뉴욕타임스가 10일(현지시간) 보도했다.

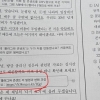

백악관 제공

버락 오바마(가운데) 미국 대통령이 2011년 3월 20일 브라질 리우데자네이루 방문 당시 도청 차단을 위해 호텔 근처에 설치한 비밀 텐트 안에서 참모들과 함께 전화로 리비아 미 대사관 피습 사태에 대한 브리핑을 듣고 있다.

백악관 제공

백악관 제공

미국 지도자들이 언제부터 해외 방문에서 비밀 텐트를 사용했는지는 확실치 않지만 안보 당국자들은 조지 테닛 전 CIA 국장(1997∼20 04년)이 이런 장비를 규칙적으로 사용한 첫번째 고위 관리였던 것으로 증언한다. 그는 빌 클린턴 행정부에서 특사 자격으로 중동에 장기간 머물면서 야세르 아라파트 전 팔레스타인 자치정부 수반과 수시로 만나곤 했다. 세계적 첩보능력을 갖춘 이스라엘에 핵심 정보를 도둑맞지 않으려고 특별히 조심했다는 것이다. 그러다 그가 CIA 수장이던 1990년대 후반부터는 점차 중국을 두려워하기 시작했다고 한다. 이 도청방지용 텐트는 비용이 만만치 않은 데다 휴대나 설치, 철거 작업도 간단치 않기 때문에 최고위급 아래 단계에서는 텐트 대신 전화부스와 같은 소규모 장비가 활용된다.

한편 오바마 대통령은 지금까지 재임 5년간 총 9차례 대국민 공식 사과를 했다고 미국의 ‘더힐’이 보도했다. 또 지난 5년간 골프를 150회 친 것으로 알려졌다.

워싱턴 김상연 특파원 carlos@seoul.co.kr

2013-11-12 16면