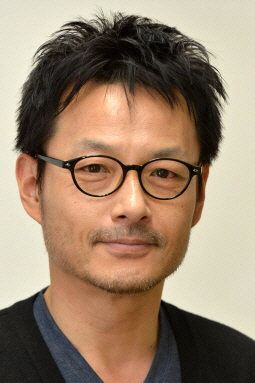

진경호 부국장 겸 사회부장

선배가 어떤 의미를 담았는지는 헤아릴 수 없으나 적어도 듣는 처지에선 세 가지로 정리할 수 있겠다. 보이는 정치와 보이지 않는 정치는 따로 있다. 정치를 어깨 너머로 볼 수밖에 없는 기자는 결코 보이지 않는 정치를 모른다. 따라서 언론이 전하는 정치는 결코 정치의 전부가 아니다.

이런 결론은 허탈하다. 기자로서의 열패감 차원을 넘어 언론을 다리 삼은 정치와 국민의 간극이 그만큼 멀다는 얘기인 까닭이다. 정치부 기자가 이런 판에 일반 국민들은 어찌 정치를 알겠는가. 한데 국민이 모르는 정치. 이건 과연 온당한가, 정당한가.

정윤회씨 동향을 담았다는 박관천 전 청와대 행정관의 문건을 통해 ‘보이지 않는 정치’가 일단을 드러낼 모양이다. 한때 국회의원 박근혜의 비서실장을 지낸 정씨가 이재만 총무비서관을 비롯한 청와대 ‘문고리 권력 3인방’ 등과 작당해 김기춘 청와대 비서실장을 몰아내려 했다는 내용의 이 ‘박관천 문건’은 언뜻 청와대 출입 기자들조차 넘보지 못하는 청와대 담장 속 권력 암투를 여실히 보여 주는 듯하다. ‘날조된 찌라시(정보지) 내용을 모아 놓은 문건에 불과하다’는 청와대 측 반박 속에 쟁점은 문건 내용의 진위와 문건 유출 경위로 정리됐고, 국민들은 머지않아 서울중앙지검의 날고 기는 검사들에 의해 보이지 않는 정치의 민낯을 보게 될 수도 있을 듯하다.

한데 이 ‘박관천 문건’이 보도된 뒤 정씨와 박 전 행정관, 조응천 전 공직기강비서관 등이 지난 며칠 언론에 쏟아낸 하소연을 곰곰이 들여다보면 한 가지 흥미로운 대목이 발견된다. 저마다 파문의 주역들이건만 그들 중 누구도 알력의 실체를 제대로 모르는 듯하다는 점이다. 정씨는 ‘자신에 대한 청와대 민정수석실의 지속적인 음해’로 상황을 규정했다. ‘박지만 미행설’이나 이번 박관천 문건 모두 민정수석실의 날조라는 것이다. 그러면서 그 배후에 박 대통령의 동생 박지만씨가 있다는 인식의 일단을 내비쳤다. 반면 조·박 두 사람은 이재만 총무비서관과 정호성 제1, 안봉근 제2부속비서관 등 ‘문고리 3인방’이 정씨를 중심으로 인사 전횡을 일삼았다는 투로 얘기한다. 자신들이 갑작스레 인사 조치된 것도 이들의 작품으로 보는 듯한 뉘앙스를 풍겼다. 그러면서도 양쪽 모두 이에 대한 팩트, 즉 누구도 부정할 수 없는 근거는 내놓지 못했다. 서로가 “그런 것 같다”, “그럴 것이다” 식의 추정형 화법만 구사하고 있다.

프랜시스 베이컨이 말한 ‘동굴의 우상’이 어른댄다. 동굴 속에 갇힌 채 햇볕을 받아 동굴벽에 비치는 그림자를 실재(實在)인 양 인식하며 일희일비하는 군상들의 모습이 권부의 정점에 있다는 이들에게서 묻어난다. 그림자를 보며 누구는 저기 정윤회가 있다 하고, 누구는 저 뒤에 박지만이 보인다고 한다. 그러면서 저마다 피를 토해 낼 듯 억울해한다. 죄가 있다면 ‘숨죽이고 지낸 죄’나 ‘분골쇄신하며 대통령을 모신 죄’밖에 없는데 왜 흔들어 대느냐며 울분을 토한다.

파문을 진정 심각하게 바라봐야 할 이유가 여기에 있는지 모른다. 박 대통령을 가운데 두고 촘촘하게 짜인 칸막이 속에 제각기 갇힌 채 서로 실체가 없는 그림자를 향해 연신 돌을 던져 대는, 저마다 ‘박근혜 보호막’이라 여기고 자처하지만 기실 진작에 ‘박근혜 가림막’이 된 줄 모르는 이 동굴 속 존재들이야말로 박근혜 정부가 앓고 있는 중병의 가장 정직하고 확실한 증세일지 모른다.

수사의 영역이 아니다. 정치의 영역이다. 검찰 수사의 결론이 어떠하든 사법적 단죄만으로 파문을 매조지하려 한다면 화근은 훗날 재앙이 돼 돌아올 것이다. 김영삼·김대중·노무현·이명박 정부가 증거다. 모두 정권 초반의 비선 실세나 측근들의 권력 암투를 정리하지 못해 임기 후반 화를 입었다. 청와대라는 동굴의 칸막이를 이제라도 거둬야 한다.

jade@seoul.co.kr

2014-12-03 31면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지