정부 주도의 부실기업 솎아내기 “기술적 접근 필요” 한목소리

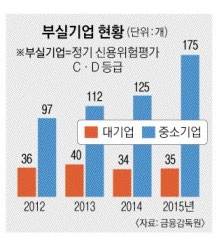

정부의 부실기업 솎아 내기가 본격화되고 있다. 중소기업 175개는 ‘생사’의 기로에 섰고, 철강·석유화학·건설·해운 등 4대 취약업종 구조조정 방향도 나왔다. 전문가들은 늦은 감이 있지만 이제라도 좀비기업(영업이익으로 이자조차 내지 못하는 기업)을 제대로 정리해야 한다고 입을 모은다. 이 과정에서 ‘5대 함정’을 조심하라는 주문이다. 정부 주도의 ‘수렴청정식’ 구조조정 압박에 살(生) 기업이 팽(烹)당하거나 막연한 불안감이 경제 전반에 확산되는 것을 경계해야 한다는 것이다.

등급 매기기가 자칫 ‘살생부’로 변질되면 살 수 있는 기업마저 ‘돈맥경화’로 죽음에 이를 수 있다는 것이다. 박기홍 하나금융경영연구소 기업금융팀장은 “C등급은 정상화 가능성이 있다고 판단된 기업이지만 일단 시장에 명단이 알려지면 채권단이 돈을 회수한다”면서 “이렇게 되면 ‘도미노 회수’로 이어져 멀쩡한 기업도 버티기 힘들다”고 지적했다. 시장에서는 벌써 C등급조차 부실기업 낙인을 찍는 조짐이다.

밀실 평가의 위험은 지금의 구조조정이 이중적 행태로 진행되는 것과도 무관치 않다. 기업 평가(등급 분류)는 은행이 하고 있지만 구조조정 주도권은 정부에 있다. 은행들은 통상 ‘채권은행 운영협약’에 따라 산업위험, 영업위험, 경영위험, 재무위험 등을 토대로 살릴 기업과 퇴출 기업을 분류한다. 하지만 주관적 평가 요소가 많아 당국 기류에 따라 좌지우지될 수 있다는 게 기업들의 불안 섞인 불만이다.

불안해하기는 금융사들도 마찬가지다. “회생 가능성이 없는데도 봐주면 금융사를 제재하겠다”고 으름장을 놓으면서 정작 부실이 발생하면 금융사에 책임을 묻기 때문이다.

‘패자부활’이 어려운 구조도 문제로 지적된다. 구조조정 업무 담당인 A시중은행 신용감리부장은 “올 상반기부터 10월까지의 동향을 파악해 부실기업 등급을 나눴는데 정부가 불과 두 달 만에 이 작업을 (연말까지) 또 하라고 한다”면서 “기업들에는 너무 가혹한 처사”라고 말했다. “최소 6개월에서 1년 정도는 원가 절감, 인력 감축 등 자구 노력을 할 시간을 줘야 하는데 두세 달 만에 나아진 재무제표를 내놓으라고 하는 것은 패자부활 기회를 원천봉쇄하는 것이나 마찬가지”라는 얘기다.

윤석헌 숭실대 금융학부 교수는 “정부 주도의 대대적인 구조조정이 시장에 부정적인 신호를 주지 않도록 (최경환·임종룡 경제팀의) 기술적인 접근이 필요하다”고 조언했다. 산업 전반이 심각한 위험 상태인 것 아니냐는 막연한 공포가 커지지 않도록 적절히 차단해야 한다는 것이다. 윤 교수는 “대우조선해양 같은 대기업에는 이렇다 할 설명 없이 수조원을 지원하고 중소기업은 무더기로 내치는 것도 형평성 시비를 부를 수 있다”며 “이는 사회 전반의 구조조정 저항을 야기할 수 있다”고 충고했다.

백민경 기자 white@seoul.co.kr

신융아 기자 yashin@seoul.co.kr

2015-11-17 17면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지