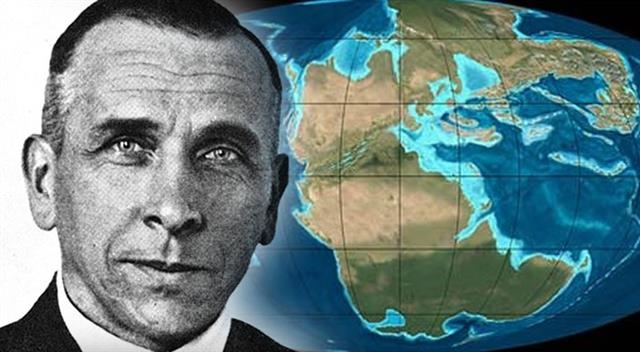

지구과학 분야에서도 비슷한 일이 있다. 독일 기상학자 알프레트 베게너는 1912년 집필한 저서를 통해 서로 떨어진 대륙의 해안선끼리 들어맞는 점, 빙하 이동의 흔적, 같은 종의 식물화석을 포함한 지층이 다른 대륙에서 동시에 발견되는 점 등을 들어 대륙이동설을 제기했다. ‘판게아’라는 거대한 대륙이 여러 조각으로 나뉘어 이동, 현재와 같은 대륙 분포 모양을 띠고 있다는 설명이었다.

하지만 베게너의 주장은 당시 학계에서 받아들여지지 않았다. 이에 베게너는 1929년 대륙이동의 결정적 증거를 확보하려고 그린란드 탐험에 나섰다가 목숨을 잃었다.

대륙이동설은 1960년대 해저산맥을 기준으로 대칭적으로 나타나는 고(古)지구자기장 역전 현상을 설명하기 위해 제안된 해저확장설이 나오면서 설득력을 갖게 됐다. 이후 대륙이동설과 해저확장설이 결합돼 견고하고 완전한 설명이 가능한 판구조론으로 정립됐다. 판구조론은 지구 표면이 단단한 지판들로 쪼개져 있고 지판들은 지구 표면을 따라 일정하고 끊임없이 이동한다는 이론이다. 지판은 새롭게 만들어지기도 하고 서로 충돌해 소멸되기도 한다.

홍태경 연세대 지구시스템과학과 교수

당대에 인정받지 못했던 베게너의 과학적 발견이 이후 지구과학 발전에 큰 역할을 했음을 누구도 부인할 수 없다. 베게너의 용기 있는 주장과 끊임없는 자료 수집은 보다 더 큰 진보를 이루는 계기가 됐다. 하지만 베게너의 주장을 뒷받침하는 강력한 증거들은 다른 연구자들의 관측으로부터 나왔음도 주목해야 한다.

과학과 지식의 진보는 한두 명의 주장이 아닌 수많은 지식의 결합을 통해 다듬어지고 견고해지는 과정을 반복하며 확립된다. 이런 면에서 학문 범주를 넘나드는 접근은 과학적 오류를 줄이고 잘못된 판단을 피하는 지름길이다. 최근 다양하게 활용되는 다학제적 연구와 토의는 그래서 반갑다. 하지만 지동설을 주장하던 갈릴레오의 외침이 다수에게 배척됐듯이 당대 대다수 믿음이 항상 진리가 아닐 수도 있음을 명심해야 한다. 단정적 판단을 피하고 당연한 일에 의심을 품는 것은 과학의 시작이다.

2019-03-05 29면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지