OECD ‘저출산 예산‘ 비교

정부가 저출산 해결을 위해 122조원을 쏟아부었는데도 현실은 오히려 거꾸로다. 저출산 대책 실효성에 의문을 제기하는 비관론이 터져 나오는 이유다. 저출산 예산이 제대로 집행이 안됐거나 과대 포장됐다는 지적도 있지만 저출산 예산의 규모와 추이를 살펴보면 선진국 수준에 한참 못 미친다는 게 전문가들의 지적이다.

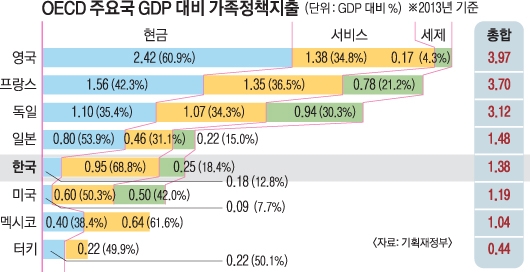

OECD 평균은 국내총생산(GDP) 대비 2.45%(2013년도 기준)인 반면 한국은 1.38%로 1% 포인트 이상 차이가 난다. 저출산 극복의 대표적인 모범 사례로 꼽히는 프랑스는 3.70%로 2% 포인트 넘게 차이가 난다. 단순 계산해도 한국이 OECD 평균 수준이 되려면 1년 예산 규모가 15조원가량, 프랑스 수준이 되려면 30조원가량의 정부 예산을 써야 한다는 얘기가 된다. OECD에서 한국보다 가족정책지출이 적은 나라는 터키, 멕시코, 미국뿐이다.

기재부에 따르면 한국이 다른 선진국과 가장 큰 차이를 보이는 영역은 직접적 현금 지원이다. 한국은 0.18%인 반면 OECD 평균은 1.25%, 프랑스는 1.56%, 영국은 2.42%다. 대표적인 현금 지원인 아동수당의 경우 한국은 9월부터 5세까지 지급할 예정인 반면, 주요 선진국들은 수십년 전부터 16~18세까지 아동수당을 지급하고 있다. 프랑스는 자녀가 늘어나면 아동수당도 늘어난다.

저출산 문제는 거의 모든 선진국들에서 공통된 경험이다. 프랑스는 합계출산율이 1995년 1.71명, 스웨덴은 2000년 1.56명까지 떨어졌지만 각고의 노력 끝에 2015년 기준으로 각각 1.98명과 1.90명으로 회복했다. 인구 유지를 위한 최저선을 확보한 것이다.

눈여겨볼 대목은 일반적으로 여성이 경제 활동에 참여하는 비율이 높을수록 출산율이 높아지는 반면, 한국에서는 맞벌이 부부의 평균 출생아 수가 외벌이보다도 적다는 점이다. 이는 사회 전반적인 성평등 수준과 일·가정 양립을 지원하는 각종 복지 제도의 차이 때문이다. 정창수 나라살림연구소장은 “정부가 막대한 예산을 썼는데도 출산율이 떨어진 게 아니다. 말 그대로 뿌린 대로 거둔 것일 뿐”이라고 지적했다. 세종 강국진 기자 betulo@seoul.co.kr

2018-03-02 8면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지