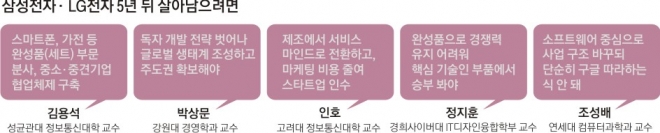

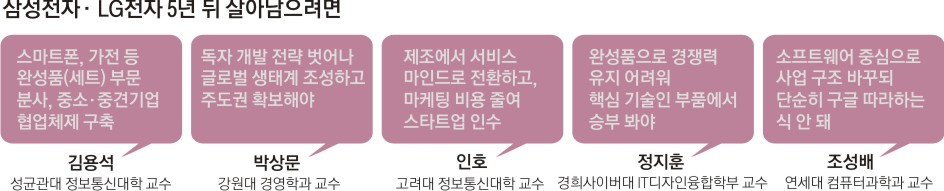

전문가 5인이 전하는 5년뒤 경쟁력 강화 방안은

“안주하면 어려워질 것이다.” 국내 전자업계를 바라보는 전문가들의 시선이다. 삼성전자와 LG전자가 각각 스마트폰, TV·가전 등 세트(완성품) 부문에서 양호한 실적을 예고하고 있지만 전문가들은 “아직 샴페인을 터뜨릴 때가 아니다”라고 말한다. 과연 5년 뒤에도 세트 부문이 경쟁력을 유지할 수 있을지 의문이라는 지적이다.

삼성전자와 LG전자의 5년 후 모습과 경쟁력 강화 방안에 대해 전문가들은 “세트를 고집해서는 답이 없다”고 한결같이 말했다. 더이상 세트 부문에서 차별화를 하기가 쉽지 않다는 설명이다. 인호 고려대 정보통신대학 교수는 “이미 중국 업체의 제품과 성능 면에서 큰 차이가 없다”면서 “5년 뒤면 대량 생산 체제를 갖춘 중국 업체와 단가 싸움에서 경쟁이 안 될 것”이라고 말했다.

장기적으로 세트 부문을 떼어내고 부품 사업에 주력해야 한다는 주장이 나온다. 스마트폰 시장이 다품종 소량생산 체제로 바뀌기 전에 서둘러 세트 부문을 정비하라는 주문이다. 김용석 성균관대 정보통신대학 교수는 “삼성과 LG는 부품을 만들고 중소·중견 기업이 완제품을 생산하는 협업 체제로 가는 것이 맞다”라고 말했다. 정지훈 경희사이버대 IT디자인융합학부 교수도 “만약 IBM이었다면 세트 부문을 분사한 뒤 매각까지 끝냈을 것”이라면서 “스마트폰이든 가전이든 부품에서 승부를 봐야 한다”고 주장했다.

이종 업종 간 협업을 강조하는 목소리도 있다. 구글과 GM, 인텔과 BMW 등이 자율주행차 개발을 위해 제휴를 맺듯이 국내 기업들도 글로벌 협업 체제를 강화해야 한다는 것이다. 박상문 강원대 경영학과 교수는 “글로벌 생태계에서 주도권을 누가 확보하느냐가 미래 생존에 직접적인 영향을 미친다”고 말했다.

소프트웨어 회사로 변신하지 않으면 생존이 어렵다는 의견도 만만찮다. 제조업 마인드로는 ‘퍼스트 무버’(선도자)가 될 수 없다는 것이다. 조성배 연세대 컴퓨터과학과 교수는 “구글 등 실리콘밸리 문화를 추종하는 식으로는 영원히 따라잡을 수 없다”면서 “제로 수준의 소프트웨어 역량을 끌어올리려면 충격요법을 통해서라도 마인드 자체를 바꿔야 한다”고 말했다. 인호 교수는 “마케팅 비용을 1조~2조원 덜 쓰더라도 구글처럼 터무니없이 비싼 값에 스타트업을 인수하는 배짱이 필요하다”면서 “그렇게 되면 똑똑한 인재들이 삼성, LG가 뭘 원하는지 알기 위해 서로 개발에 뛰어들 것”이라고 전했다.

삼성은 5일 사내방송을 통해 ‘삼성 소프트웨어 경쟁력 백서’ 2부 ‘우리의 민낯’ 편을 내보내고 소프트웨어 개발 역량에 대한 통렬한 자아비판을 했다. “소프트웨어의 큰 그림을 그리는 ‘아키텍처’(건축)라는 개념이 전혀 없다”면서 삼성의 수준을 ‘초가집’에 비유하는가 하면, “직급이 올라가면 실무적 소프트웨어를 제쳐두고 관리 업무에만 집중한다”는 등 쓴소리도 거침없이 담았다.

김헌주 기자 dream@seoul.co.kr

2016-07-06 20면

Copyright ⓒ 서울신문. All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지