정호승 등 우리시대 대표 시인 20명 詩를 읽지 않는 시대에 詩를 말하다

“시를 아는 것은 우주를 아는 것이다. 나는 우주를 모른다. 다만 그 모름 속에서 먹고 자고, 걷고 웃는다. 나는 40여년을 시를 써 왔지만 시를 잘 모른다. 거대한 모름의 한 모서리를 쓰다듬으며 나는 본능에 가까운 욕망으로 시를 쓴다. 때로는 고통과 분노로 쓴다. 나는 쓰기 위해 미지에 대해 상상하고 악천후들과 싸우며 영혼을 단련한다.”(장석주 시인)

문학사상 제공

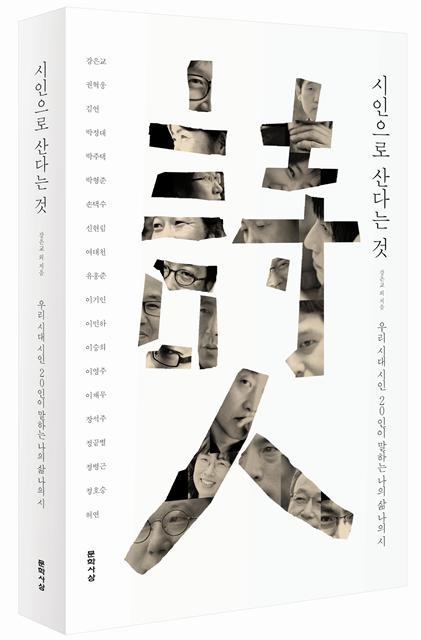

‘생활인’과 ‘시인’이 결코 양립 불가한 관계라 하더라도 시 없는 삶을 상상할 수 없다는 사람들, 그들의 이름이 시인이다. 위 왼쪽부터 시계방향으로 시인 권혁웅, 유홍준, 정끝별, 정호승.

문학사상 제공

문학사상 제공

시를 읽지 않는 시대에 시를 쓴다는 것은 어떤 의미일까. 시가 위기라는 시대에 시인으로 산다는 것은 얼마나 아득한 일일까. 강은교, 권혁웅, 박형준, 손택수, 신현림, 이재무, 장석주, 정끝별, 정호승 등 우리 시단의 대표 시인 20명이 우리 시대의 시와 시인의 삶을 증언한다. 문학사상이 펴낸 ‘시인으로 산다는 것’에서다.

전통적인 서정시인에서부터 실험시인들까지 다양한 스펙트럼을 지닌 이들은 저마다의 개성이 돌올한 문체로 시와 처음 대면한 순간 시인이 된 계기, 시를 쓴다는 것의 의미와 매혹, 시의 동력, 시인으로 산다는 ‘천형’(天刑)에 대한 자부심과 고통 등 내밀한 이야기들을 하나씩 꺼내놓는다.

어린 시절 골방에 틀어박혀 자신을 여러 번 유배 보냈다는 권혁웅 시인은 당시 찾아온 시가 “가난하고 시끄럽고 죄의식으로 허덕이던 영혼이 얻을 수 있는 최선의 위안”이었다며 “시를 쓴 덕분에 고등학교 이후 삶의 궤적을 일직선으로 그을 수 있었다”고 말한다.

‘생활인’과 ‘시인’이라는 양립하기 어려운 업(業) 간의 불화와 갈등도 대다수의 시인들을 옥죄는 족쇄다. 정병근 시인은 “내 인생은 시로 망쳤다”면서도 “무엇으로든 망치지 않은 인생이 있으랴”며 후회를 남기지 않는다.

20대 후반부터 40대 후반까지 제지공으로 살며 양손에 큰 흉터를 얻은 유홍준 시인은 “제지공장 작업복을 입고 시를 쓴다는 것은 만만치가 않았다. 밤늦게 퇴근을 하다 남강을 바라보면 까닭 없이 무언가가 밀려 올라와서 서럽기도 했다”고 썼다. 그러면서 그는 “규격화된 제품만을 요구하는 공장에서 내 시는 잘못 생산된 불량품 같은 것이었다”면서 되묻는다. “그런데 그 규격화된 것들은 이제 다 잊히고 없는데 어쩌자고 내가 ‘시’라고 만든 이 불량품들은 사라지지 않고 여전히 존재하고 있을까.”

시인으로 사는 것이 순탄치 않아도 시인들은 시 없는 삶을 상상할 수 없노라고 말한다. “시가 없었다면 내 삶의 비극을, 그 고통과 절망과 분노와 상처를 외롭게 부여안고 나동그라지고 말았을 것”이라는 정호승 시인은 1980년대 초반, 90년대 초반, 2000년대 초반 등 15년간 시를 철저히 버리고 살았던 것이 인생 최대의 실수라며 후회한다. 결국 시인들이 시인으로 살 수 있게 하는 것은 시의 매혹과 힘 덕분이었다. 시란 “지금-여기에서 저기-너머를 꿈꾸기에 우리 삶이 이게 전부일 것이라고 생각지 못하는 자들의 노래”이자 “척박한 지금-여기의 현실에 뿌리를 박고 시간의 이빨을 견뎌내며 생명의 물줄기를 놓지 않는 자들의 노래”라고 정끝별 시인은 증언한다.

정서린 기자 rin@seoul.co.kr

2014-03-26 18면

Copyright ⓒ 서울신문. All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지