[세계의 저출산 현장을 가다] 韓, GDP 대비 1.01%… 극복사례 佛은 3.98% 영유아 보육료의 지방비 부담 가중… 지속성 위협

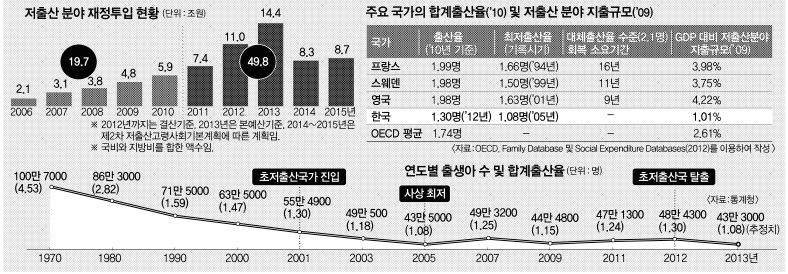

지난해 한국은 합계출산율 1.30을 기록했다. 2005년 1.08까지 떨어졌던 것에 비하면 다소 상황이 나아지긴 했지만 인구감소와 초고령사회를 피하기엔 턱없이 부족한 게 현실이다. 이에 비해 저출산 극복을 위한 정책은 여전히 미흡하다. 단적인 예로 국내총생산(GDP) 대비 저출산 분야 지출 규모를 들 수 있다. 2009년 기준으로 한국은 1.01%에 불과한 반면 저출산 극복에 성공한 프랑스는 3.98%, 스웨덴은 3.75% 수준을 꾸준히 유지하고 있다. 단순하게 말하면 현재의 인구 수준을 유지하는 데 필요한 출산율 2.1명을 달성하기 위해서는 지금보다 최소 4배가량 더 많은 재정을 투입해야 한다는 것을 의미한다. 이것만 해도 만만치 않은 과제다.

저출산 대책 예산에서 영유아 보육료 지원이 차지하는 비중은 절반 가까이 된다. 2005년 3349억원이었지만 2011년에는 2조원을 돌파하며 6배 이상 증가했다. 문제는 보육료 지원은 매년 늘면서 매칭사업(국고보조율 서울 10~30%, 지방 40~60%)을 해야 하는 지방자치단체의 부담이 급증한다는 점이다. 지난해에 이어 올해도 지자체와 정부 사이에 국고보조율을 둘러싼 논쟁이 계속되고 있다. 국회는 지난해 여야 합의로 국고보조율을 일괄해서 20% 포인트 높이기로 했지만 기획재정부는 10% 포인트만 인상할 수 있다는 입장이다.

보육료 지원정책에도 불구하고 부모들이 실제 부담하는 비용은 생각만큼 줄지 않는다는 것도 정책효과를 떨어뜨린다. 전체 보육시설의 95%쯤을 차지하는 민간중심 보육시설 체제로 인해 보육료를 전액 지원해도 특별활동비 등 기타 필요경비가 늘어나면 소용이 없기 때문이다.

셋째 아이 장학금 지원처럼 효과가 불분명하고 소득분배를 왜곡시키는 정책도 있다. 셋째 아이 이상 대학생에게 등록금을 지원한다는 취지로 교육부는 올해에 이어 내년 예산안에도 1225억원을 편성했다. 하지만 사업수혜자가 40~50대로 직접적인 출산율 증가 효과가 없는 데다 소득수준이 높을수록 자녀 수가 많아지는 현실을 감안하면 고소득층이 더 많은 혜택을 받는다는 논란을 피할 수 없다.

이삼식 보건사회연구원 인구정책연구본부장은 13일 “저출산문제를 극복하려면 아동수당 도입 등 훨씬 더 적극적인 재정정책이 필요하다”고 밝혔다. 그러면서도 그는 “많이 쓰는 것보다 더 중요한 것은 잘 쓰는 것”이라며 “예산증가와 예산효과를 동시에 고려해야 한다”고 지적했다. 이 본부장은 또 “저소득층에게는 소득보전, 중산층에게는 일·가정 양립 지원을 위한 육아휴직·보육시설 확대 등 맞춤형 정책이 필요하다”고 지적했다. 이어 “저출산 정책은 단순히 출산율 올리기가 아니라 ‘인간다운 삶’을 위한 복지정책이라는 틀 속에서 접근해야 한다”고 강조했다.

강국진 기자 betulo@seoul.co.kr

2013-12-16 8면

Copyright ⓒ 서울신문. All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지