‘K-무브’ 실효성 논란

5일 고용노동부에 따르면 새 정부의 해외 취업 정책은 ‘케이무브’(K-Move)로 압축된다. 각 부처별로 흩어져 있던 해외 취업 사업을 올해부터 케이무브 추진본부로 통합했다. 종전까지 해외 취업은 고용부와 한국산업인력공단이, 해외 인턴은 교육부, 해외 봉사는 외교부와 한국국제협력단(KOICA)이 각각 맡았다. 이를 하나로 통합해 관리하자는 것이 박근혜 정부의 고용정책 방향이다. 고용부 관계자는 “케이무브는 해외 취업과 관련한 모든 사업을 하나로 통합한 포털 시스템을 만드는 것”이라면서 “예를 들어 필리핀에서의 취업을 원하면 통합 사이트에서 제반 정보를 한꺼번에 얻을 수 있도록 할 것”이라고 설명했다.

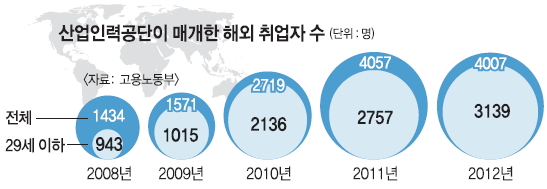

산업인력공단의 해외 취업 지원 프로그램을 통해 취업을 한 사람은 2008년 1434명에서 2011년 4057명까지 늘었다가 지난해 4007명으로 감소했다. 29세 이하 청년층은 지난해 말 3139명으로 해마다 증가하는 추세이지만 30세 이상 연령층에서는 해외 취업자 수가 오히려 줄어든 때문이다.

그 원인으로는 외국도 청년 실업이 심각하다는 점이 꼽혔다. 권순원 숙명여대 경영학부 교수는 “어느 나라를 가든 경기 불황으로 실업 문제가 심각해 외국인이 구직 기회를 갖는 것은 쉽지 않다”고 지적했다.

설사 일자리가 있다고 하더라도 질(質)에 의문을 표시하는 목소리가 적지 않다. 실제, 산업인력공단이 주선하는 해외 취업 일자리를 보면 경력 없이 할 수 있는 일의 대부분은 식당이나 판매직이다. 영세업체도 많다. 반면, 해외 취업을 꿈꾸는 청년들은 번듯한 사무직을 희망한다. 권 교수는 “해외 일자리와 취업 희망자 간의 괴리가 상당하다”면서 “정부가 취업자 수만 늘리기 위해 해외 취업을 알선하는 것은 오히려 그 나라에 정착하지 못하고 다시 되돌아오는 부메랑족만 양산하는 결과를 야기할 것”이라고 우려했다. 그보다는 국제 기구 취업처럼 수요도 있고 전문 인력도 보낼 수 있는 분야에 좀 더 전략적으로 지원해야 한다고 주장한다.

케이무브가 ‘무늬’만 바꾼 정책이라는 비판도 있다. 유경준 한국개발연구원(KDI) 선임연구위원은 “케이무브는 이명박 정부 때의 ‘글로벌 리더 10만명 양성 프로젝트’와 비슷한 개념”이라면서 “두 프로그램 모두 한국에 일자리가 없으니 해외로 가서 일하라는 것일 뿐”이라고 꼬집었다. 손민중 삼성경제연구소 수석연구원은 “해외 취업에는 언어, 문화뿐 아니라 비자 문제 같은 실생활에 어려운 점이 더 많은데 이런 점에 대한 지원이 더 이뤄져야 한다”고 지적했다.

김진아 기자 jin@seoul.co.kr

2013-05-06 15면

Copyright ⓒ 서울신문. All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지