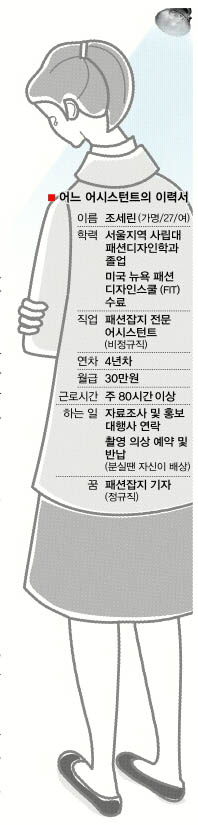

월급 30만원에 갇힌 꿈

‘꿈과 희망을 좇아 이 바닥에 들어온 지도 4년째. 처음이나 지금이나 여전히 통장에 찍히는 돈은 월 30만원. 주말도, 친구도 포기한 지 오래다. 하고 싶은 일을 하겠다는 작은 소망 하나 붙들고, 어시스턴트(Assistant·비정규 보조직)를 벗어나지 못하는 내 현실. 어엿한 에디터가 될 수 있기나 한 걸까?’

조씨는 “활동적이고, 이름도 알릴 수 있다고 생각해 이 일을 시작했다.”면서 “그러나 월급 30만원에다 격무로 체력도 문제”라며 고개부터 내저었다. 1주일에 2~3회나 화보 촬영을 하는데 그때마다 오전 4시부터 200벌에 이르는 의상을 나르고 챙겨야 한다. 망가지거나 분실하면 자신이 배상해야 한다. 그는 “애초에 사무직은 원하지 않았다. 창작을 하고 싶어 이 일에 나섰다.”면서 “그러나 경기가 안 좋아 점점 더 정규직 꿈이 어려워지는 것이 걱정”이라고 털어놨다.

사회 곳곳의 음지에서 일하는 어시스턴트들의 애환이 뼈 시리다. 12일 관련 업계에 따르면 에디터를 보조하는 어시스턴트는 전체 패션잡지 업계 인력의 절반에 이르는 것으로 추정된다. 정식 직원이 아니어서 정확한 집계조차 안 된다.

최근들어 패션잡지나 사진스튜디오 등 전문직 분야에서 어시스트 직이 고착화되고 있다. 일자리가 없어 과거처럼 1~2년 일을 배워 떠나기가 쉽지 않아서다. 그래서 3년차 이상의 어시스턴트를 부르는 ‘전문어시스턴트’나 ‘A포토’라는 신조어까지 등장했다. 패션잡지에 근무하는 에디터 정모(31·여)씨는 “잡지업계가 불황이라 정규직 전환이 점점 더 어려워져 5년 이상된 어시스턴트들도 적지 않다.”고 말했다.

2006년 4월부터 서울 마포의 J 사진스튜디오에서 어시스턴트로 일하고 있는 김창민(가명·29)씨는 ‘A포토’로 불린다. 지방 국립대에서 영문학을 전공했지만 셰익스피어 희극보다는 카메라와 더 친해 2006년에 대학을 졸업한 뒤 줄곧 사진스튜디오에서 일하고 있다.

출퇴근은 대중이 없으며, 한 달에 열흘은 밤샘 작업을 한다. 주 5일제 근무는 다른 나라 이야기일 뿐이고, 주말도 ‘당연히’ 못 쉰다.

그는 “하고 싶은 일을 해 좋다.”면서도 “언제 정규직이 될지도 모르고, 친구들과 달리 내게는 미래가 없는 것 같아 답답하다.”고 털어놨다.

영화사 스태프인 최태영(25·여)씨는 2008년 지방대 영화학과를 졸업하고 이 일에 뛰어들었다. 지난해 영화 ‘친정엄마’를 촬영할 때 ‘6개월에 450만원’에 계약을 했다. 월 75만원 꼴이다. 주말도, 휴일도 없지만 그래도 꿈은 있다. 그는 “잘나가는 선배들을 보면서 ‘나도 언젠가는….’이라며 힘을 낸다.”고 담담하게 말했다.

김양진기자 ky0295@seoul.co.kr

2010-10-13 1면

Copyright ⓒ 서울신문. All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지