정신치료 전문가 없고 특별관리 번번이 묵살

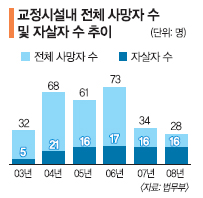

지난 27일 발생한 ‘팔당호 살인사건’ 피의자 김모(50)씨 자살사건을 계기로 교정시설 내 자살예방 대책이 또다시 도마 위에 올랐다. 29일 법무부 등에 따르면 2003년 5명이던 교도소 내 자살자 수는 2004년 12명으로 크게 늘어난 뒤 지난해까지 매년 16~17명 선이었다.

법무부는 그동안 교정시설 내 자살사고가 잇따르자 몇년 전부터 구체적인 방지대책을 마련해 왔다.

2002년부터 공격·망상·포기 등 7개 척도로 구성된 교정심리 검사를 통해 자살성향자를 조기에 파악하고, 2006년부터는 전직원을 대상으로 분기에 한 번씩 자살징후판별·응급조치법 등을 교육하고 있다.

그러나 현행 대책으로 자살 고위험군을 가려 내는 데는 한계가 있다는 지적이다. 27일 숨진 김씨도 심리적으로 불안한 모습을 보여 경찰이 청주교도소 측에 특별관리요청을 했지만 끝내 자살을 막지 못했다. 지난달 13일 강도 등의 혐의로 징역 1년 6개월형을 선고받은 뒤 억울함을 호소하며 수감 중이던 의정부교도소에서 자살한 이모(37)씨도 비슷하다. 유족들은 “자살 직전 이씨가 편지를 통해 ‘죽고 싶다.’고 말하는 등 불안해 해 교도소에 특별관리요청을 했지만 묵살당했다.”며 울분을 토로했다.

교도소 관계자는 “교도관들이 10~20분 단위로 감방을 확인하지만 자살이 순식간에 일어나는 만큼 전부 막는 건 불가능하다.”고 말했다.

전문가들은 자살이 심리적 문제에서 비롯되는 만큼 교정시설 내 정신치료 전문가를 둬야 한다고 지적했다. 국립서울병원 정신과 남윤영박사는 “수형자들은 교도소 생활에서 느끼는 단절감과 가족 등 지지층을 잃는데 대한 두려움 때문에 자살을 시도하는 경우가 많다.”면서 “비전문가인 교도관의 경우 자살을 막기 위해 수형자를 독방에 수감시켰다가 오히려 자살에 이르게 하는 문제가 있는 만큼 급여 등 처우개선을 통해 교정시설 내 정신과 전문의가 상주할 수 있도록 해야 할 것”이라고 지적했다. 천주교사회교정사목위원회의 이영우 위원장은 “미결수의 경우 종교인들도 만나기 어렵다.”면서 “군종(軍宗)처럼 교도소에도 성직자들이 상주하며 상담할 수 있는 제도를 만들어야 한다.”고 말했다. 남 박사는 또 “미국처럼 끈을 맬 수 없는 디자인의 철창을 도입하는 등 재소자 인권을 침해하지 않으면서도 자살을 막을 수 있는 물리적 대책도 마련해야 한다.”고 강조했다.

유대근기자 dynamic@seoul.co.kr

2009-06-30 1면

Copyright ⓒ 서울신문. All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지