국립중앙박물관 ‘일본미술 복고풍’展

20세기 초반 일본에서는 유럽의 르네상스처럼 고대 문화를 되살리고자 하는 운동이 일어났다. 르네상스가 모범으로 삼은 고대가 그리스·로마라면, 일본이 본받고자 설정한 고대는 아스카(飛鳥·538∼710)와 나라(奈良·710∼798) 시대였다고 한다.그런데 아스카와 나라 시대는 한반도와 일본열도의 교섭이 그 어느 때보다도 활발했던 시기인 만큼 이 시기 일본 미술에서는 당연히 한국의 모습이 겹쳐 보일 수 밖에 없다.

국립중앙박물관에서 열리고 있는 ‘아시아관 테마전-일본 미술의 복고풍’은 일본의 미술에서 보이는 한국 문화의 모습을 확인시켜 주는 자리이다. 중앙박물관이 갖고 있는 16세기 이후의 일본 미술품 30점이 출품되었는데, 아무래도 ‘복고풍’이 커다란 흐름을 이루던 20세기 초반의 근대 미술 작품들이 가장 눈길을 끈다.

요시무라 다다오(1898∼1952)의 ‘쇼토쿠 태자’(1936)는 일본의 불교를 중흥시킨 쇼토쿠 태자(성덕태자·573∼621)와 부인 아치바나 오이라쓰메를 그렸다. 그림 속 쇼토쿠 태자의 앞에는 그의 스승인 고구려 승려 혜자(?∼623)의 이름이 새겨진 까치모양의 향로가 그려졌다. 고구려 고분벽화에서 보이는 모티브가 사용된 의상을 입은 다치바나가 무궁화를 들고 있는 것도 흥미롭다.

선승혜 학예연구사는 “무궁화는 최치원이 신라를 근화지향(槿花之鄕)이라고 했을 만큼 우리와 깊은 연관을 맺고 있지만, 한국과 일본을 통털어 다른 작품에서는 좀처럼 발견되지 않는 꽃”이라면서 “화가가 1930년대 당시 한국을 상징하던 무궁화를 소재로 삼았을 가능성도 있다.”고 설명했다.

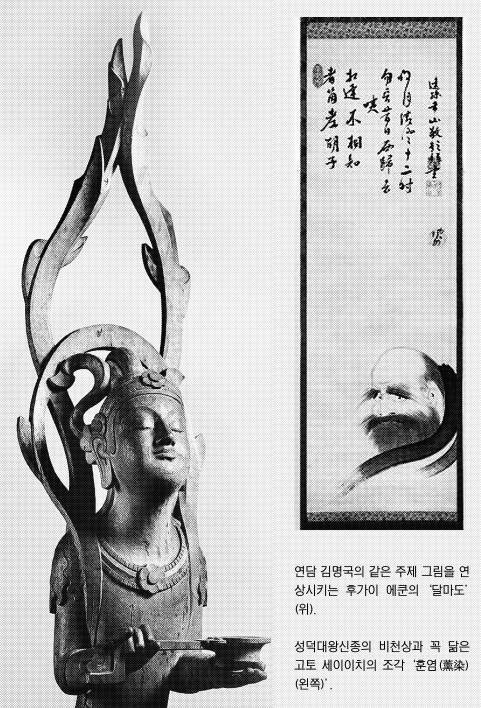

고토 세이이치(1893∼1984)가 조각한 ‘훈염(薰染)’의 상체는 흔히 에밀레종이라고 불리는 성덕대왕신종의 비천상과 판박이 같다. 가만히 보면 연꽃 대좌도 삼국시대 금동불입상의 그것과 닮아 있음을 알 수 있다.

일본에 살지 않는 호랑이는 아스카시대에 고분벽화의 사신도(四神圖)로 일본에 수용된 이후 채색 도자기에서도 인기있는 소재였다. 호랑이는 이번에 출품된 17세기 말 가키에몬 양식과 구타니 양식의 접시에도 등장한다. 호랑이는 수출용 도자기에도 중요한 문양으로 그려져 유럽까지 전파되었다.

이밖에 전시회에서는 김명국의 달마그림을 연상시키는 일본 선화의 선구자 후가이 에쿤(1568∼1654)의 ‘달마도’, 안견 화풍을 모사한 것으로 알려진 가노 단유(1602∼1674)의 ‘소상팔경도’, 조희룡과 구별되는 나카바야시 지케이(1816∼1867)의 ‘매화서옥도’도 볼 수 있다.

선승혜 학예사는 “그동안 일본실 테마전이 에도시대의 풍속화인 우키요에 등 우리가 잘 모르는 일본 미술의 모습을 살폈다면 이번에는 한국과 관련이 있는 것을 모았다.”면서 “앞으로 일본 미술을 제대로 이해할 수 있도록 더욱 다양한 방식으로 전시실을 꾸며 갈 것”이라고 말했다. 한편 선 학예사는 13일 오후 4시부터 현장에서 특별 전시 설명회도 갖는다. 지난달 27일 개막한 전시회는 오는 11월2일까지 계속된다.

서동철 문화전문기자 dcsuh@seoul.co.kr

2008-06-12 23면

Copyright ⓒ 서울신문. All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지