“나는 진보·보수를 뛰어넘어 실용적으로 국민의 요구를 하나씩 수용해 나가겠다.”(8월30일)

앞의 말도 이명박 한나라당 대선후보의 말이고, 뒤의 말도 이 후보의 말이다. 앞의 것은 알렉산더 버시바우 주한 미 대사한테 한 언급이고, 뒤의 것은 한나라당 연찬회에서 한 발언이다.

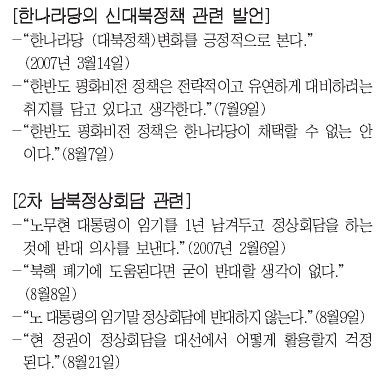

이를 두고 31일 한나라당내 강경보수파인 김용갑 의원은 “색깔이 왔다갔다, 너무 어지럽다.”고 했다. 경선에서 박근혜 전 대표를 지지했던 김 의원은 “이 후보가 상대와 상황에 따라 수시로 다른 말을 하는 것을 중도실용주의라고 생각한다면 정치 지도자로서 철학이 없는 것”이라고 비판했다. 이 후보는 이전에도 말을 달리 한 적이 있다. 한나라당의 ‘신(新)대북정책’에 대해 “긍정적”이라고 했다가, 보수층 앞에서는 “한나라당이 채택할 수 없는 안”이라고 했다.2차 남북정상회담에 대해서도 “반대한다.”(2월6일)→“반대하지 않는다.”(8월9일)→“걱정된다.”(8월21일)로 말이 변천했다.

전문가들은 명분보다는 실용을 중시하는 기업인 기질이 반영된 현상이라고 진단한다. 또 실질적인 먹고 사는 문제 외의 ‘말 정치’ 자체를 무가치하게 여기는 속내가 ‘외화’(外化)되는 것이란 분석도 있다.

외교적으로 민감한 발언을 거침없이 하는 것도 이 후보의 화법이다.29일 버시바우 대사에게 그는 “한국에서 누가 대통령이 될 것 같은지 솔직히 답해 보라.”는 질문을 던졌다. 농담성이긴 했지만, 엄정한 정치중립이 생명인 외교관으로서는 곤혹스러울 만했다. 버시바우 대사는 “이 자리에서는 답변을 거절하겠다.”는 말로 받아 넘겼다.

이 후보는 또 “미국을 보니까 오바마가 힐러리를 공격하던데, 한국은 남자가 여자를 공격하면 안 된다.”고 했다. 버시바우 대사는 “(문화가)좀 차이가 있는 것 같다.”고 얼버무렸다. 수사(修辭)와 의전을 걷어내고 핵심으로 직행하는 직설적 화법 역시 계약체결과 실적 등에 익숙한 기업인 생활에서 굳어진 습성이라는 지적이다.

발성과 음색이 정치인답지 않은 것도 이 후보의 특색이다. 이 후보의 빠른 말투와 높은 톤의 목소리에 대해 김종필 전 자민련 총재는 30일 “천천히 톤을 낮춰서 무게를 느끼도록 해 줬으면 좋겠다. 내용은 좋은데 말을 너무 빠르게 하면 경하게 듣는다.”고 조언했다.

김상연기자 carlos@seoul.co.kr

2007-09-01 4면

Copyright ⓒ 서울신문. All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지