가까운 듯 먼 우리 안의 경계인 ‘조선족’…“혐오 인식 갈수록 악화”

입력 : 2022-08-21 21:51 ㅣ 수정 : 2022-08-21 21:51

60만여명, 가장 대표적 경계인 집단

“‘한중 교집단’으로 우리사회 다양성 지표

배타성 고집하면 중국 동화주의 촉진으로”

1992년 한중 수교 이후 이른바 ‘조선족’이라 불리는 동포(한국계 중국인)들은 30년 이상 한국 사회에 터를 잡고 삶을 이어 왔다. 가장 대표적이고 큰 ‘경계인’ 집단으로서의 조선족을 대하는 시민의 인식과 태도는 우리 사회의 배타성을 판단해 볼 만한 가늠자다.

그러나 갈수록 반중 정서 등을 바탕으로 ‘조선족’에 대한 심리적 거리감만 커지고 있다. 스스로 한국인에 가깝다고 생각하지만 차별과 편견, 경제 상황 등으로 인해 다시 중국으로 돌아가고 싶다는 조선족도 많아지고 있다.

매월 법무부에서 파악하는 ‘출입국 외국인정책 통계월보’에 따르면 조선족 체류자는 지난 7월 기준 60만 6207명에 달한다. 2018년만 해도 70만 8082명이던 조선족 체류자가 꾸준히 감소하고 있다.

서울 영등포구 대림동에서 식자재 가게를 운영하는 귀화 조선족 오모(62)씨는 중국 헤이룽장성 출신으로 1992년 수교 당시 한국에 왔다. 오씨는 21일 “당시 중국에서 조선족이라고 업신여기고 조선어와 조선족학교를 말살하려고 해 살기 힘들어 왔다”면서 “언어도 같고 한국에서는 내가 열심히 한 만큼 삶을 일굴 수 있어 좋다”고 말했다.

중국 지린성에서 건너와 광진구에서 중식당을 운영하는 박운봉(48)씨 역시 귀화 조선족으로 “스스로 한국인으로 생각하고 있고, 한국에서 태어난 아이들도 아빠가 조선족인 걸 모를 정도로 가족 모두 한국 생활에 적응했다”고 했다.

귀화 여부를 떠나 조선족이 한국인이라고 느끼는 정체성은 비슷할지라도 경제 여건과 사회문화의 영향에 따라 두 나라 중 어디에 살고 싶은지에 대한 생각은 크게 달랐다. 중국 국적자이지만 영주권을 가진 조선족 김성호(50)씨는 “한국에 12년째 살고 있지만 물가도 높고 고향인 중국 옌지가 경제가 많이 성장해 한국과 사는 게 크게 다르지 않아 돌아가고 싶다”고 말했다.

조선족이 중국에 가고 싶어 하는 배경 가운데 가장 큰 이유는 조선족 ‘혐오’다. 식당을 운영하는 김씨는 “조선족을 보고 무작정 중국인 비하 발언을 하며 욕하거나 공사 현장 등 일터에서 조선족이라고 멸시하는 일이 왕왕 있어 조선족 손님 70~80%는 상황만 된다면 중국에 가고 싶어 한다”고 털어놨다.

김숙자(67) 재한동포총연합회 이사장은 “사드 문제 등으로 한중 관계가 나빠지고 코로나19 영향 등으로 관광·물류 산업 등도 줄면서 귀화를 후회하거나 다시 중국에 갈 거라는 분위기가 커졌다”고 했다. 이어 “조선족과 같은 동포들의 목소리를 듣고 반영하는 전담 부처조차 없어 한계가 뚜렷하다”고 토로했다.

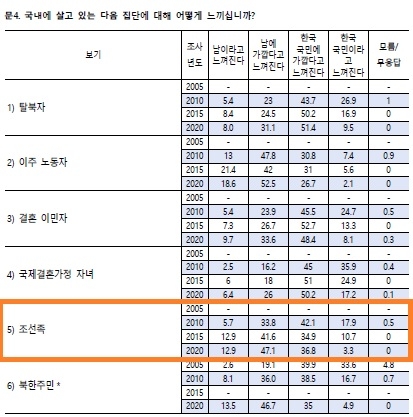

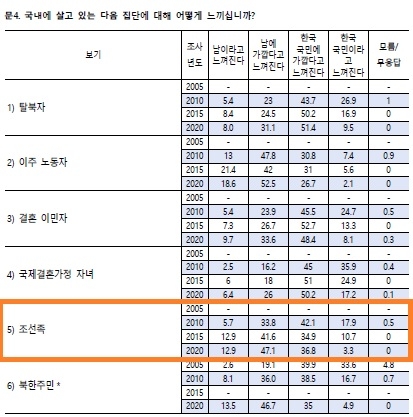

실제로 조선족을 구성원으로 받아들이는지에 대한 시민 인식은 갈수록 악화되고 있다. 동아시아연구원의 민족·국가정체성 조사에 따르면 2010~2020년 사이 조선족을 한국 국민 혹은 그에 가깝다고 느낀 응답(60.0%→40.1%)은 계속 줄고, ‘남’으로 규정하는 응답(39.5%→60.0%)이 반대로 늘었다.

실제로 조선족을 구성원으로 받아들이는지에 대한 시민 인식은 갈수록 악화되고 있다. 동아시아연구원의 민족·국가정체성 조사에 따르면 2010~2020년 사이 조선족을 한국 국민 혹은 그에 가깝다고 느낀 응답(60.0%→40.1%)은 계속 줄고, ‘남’으로 규정하는 응답(39.5%→60.0%)이 반대로 늘었다.

이내영 고려대 정치외교학과 교수는 “조선족을 한 민족으로 보는 ‘민족 정체성’이 젊은 세대로 올수록 약해져 왔다”며 “민족성 인식이 얕아진 것과 경제적 실리 등을 고려하는 비율이 커졌기 때문”이라고 분석했다. 안병삼 삼육대 중국어학과 교수는 “한중 교집합인 조선족을 품는 게 문화 다양성의 척도”라며 “우리 안의 배타성은 중국의 동화주의를 촉진할 수 있어 문화적 영토를 넓히기 위해서도 포용해야 한다”고 밝혔다.

“‘한중 교집단’으로 우리사회 다양성 지표

배타성 고집하면 중국 동화주의 촉진으로”

1992년 한중 수교 이후 이른바 ‘조선족’이라 불리는 동포(한국계 중국인)들은 30년 이상 한국 사회에 터를 잡고 삶을 이어 왔다. 가장 대표적이고 큰 ‘경계인’ 집단으로서의 조선족을 대하는 시민의 인식과 태도는 우리 사회의 배타성을 판단해 볼 만한 가늠자다.

그러나 갈수록 반중 정서 등을 바탕으로 ‘조선족’에 대한 심리적 거리감만 커지고 있다. 스스로 한국인에 가깝다고 생각하지만 차별과 편견, 경제 상황 등으로 인해 다시 중국으로 돌아가고 싶다는 조선족도 많아지고 있다.

매월 법무부에서 파악하는 ‘출입국 외국인정책 통계월보’에 따르면 조선족 체류자는 지난 7월 기준 60만 6207명에 달한다. 2018년만 해도 70만 8082명이던 조선족 체류자가 꾸준히 감소하고 있다.

서울 영등포구 대림동에서 식자재 가게를 운영하는 귀화 조선족 오모(62)씨는 중국 헤이룽장성 출신으로 1992년 수교 당시 한국에 왔다. 오씨는 21일 “당시 중국에서 조선족이라고 업신여기고 조선어와 조선족학교를 말살하려고 해 살기 힘들어 왔다”면서 “언어도 같고 한국에서는 내가 열심히 한 만큼 삶을 일굴 수 있어 좋다”고 말했다.

중국 지린성에서 건너와 광진구에서 중식당을 운영하는 박운봉(48)씨 역시 귀화 조선족으로 “스스로 한국인으로 생각하고 있고, 한국에서 태어난 아이들도 아빠가 조선족인 걸 모를 정도로 가족 모두 한국 생활에 적응했다”고 했다.

귀화 여부를 떠나 조선족이 한국인이라고 느끼는 정체성은 비슷할지라도 경제 여건과 사회문화의 영향에 따라 두 나라 중 어디에 살고 싶은지에 대한 생각은 크게 달랐다. 중국 국적자이지만 영주권을 가진 조선족 김성호(50)씨는 “한국에 12년째 살고 있지만 물가도 높고 고향인 중국 옌지가 경제가 많이 성장해 한국과 사는 게 크게 다르지 않아 돌아가고 싶다”고 말했다.

조선족이 중국에 가고 싶어 하는 배경 가운데 가장 큰 이유는 조선족 ‘혐오’다. 식당을 운영하는 김씨는 “조선족을 보고 무작정 중국인 비하 발언을 하며 욕하거나 공사 현장 등 일터에서 조선족이라고 멸시하는 일이 왕왕 있어 조선족 손님 70~80%는 상황만 된다면 중국에 가고 싶어 한다”고 털어놨다.

김숙자(67) 재한동포총연합회 이사장은 “사드 문제 등으로 한중 관계가 나빠지고 코로나19 영향 등으로 관광·물류 산업 등도 줄면서 귀화를 후회하거나 다시 중국에 갈 거라는 분위기가 커졌다”고 했다. 이어 “조선족과 같은 동포들의 목소리를 듣고 반영하는 전담 부처조차 없어 한계가 뚜렷하다”고 토로했다.

▲ 동아시아연구원의 민족·국가정체성 조사에 따르면 2010년 이후 10년 사이 조선족을 ‘남’으로 규정하는 응답(39.5%→60.0%)이 급격히 늘었다.

동아시아연구원 자료.

이내영 고려대 정치외교학과 교수는 “조선족을 한 민족으로 보는 ‘민족 정체성’이 젊은 세대로 올수록 약해져 왔다”며 “민족성 인식이 얕아진 것과 경제적 실리 등을 고려하는 비율이 커졌기 때문”이라고 분석했다. 안병삼 삼육대 중국어학과 교수는 “한중 교집합인 조선족을 품는 게 문화 다양성의 척도”라며 “우리 안의 배타성은 중국의 동화주의를 촉진할 수 있어 문화적 영토를 넓히기 위해서도 포용해야 한다”고 밝혔다.

Copyright ⓒ 서울신문사 All rights reserved.